2022年の世界経済は波乱が続きます。それでも日本は景気拡大持続へ。それぞれの専門分野で、深く丁寧に将来を見通します。

2022年9月5日号 週刊「世界と日本」第2228号 より

「自民党とシルバー民主主義のゆくえ」

政治ジャーナリスト 角谷 浩一 氏

《かくたに こういち》

1961年 神奈川・横浜生まれ。日大法学部新聞学科卒 政治ジャーナリスト 映画評論家 財団法人中央政策研究所主任研究員 新聞社、出版社などを経て独立。金賢姫インタビュー、ネット党首討論の司会など各政党幹部との強いパイプがある一方、解り易い言葉で政治を語る。各政党幹部との強いパイプがある一方、解り易い言葉で政治を語る。

昨秋の衆院選挙、今夏の参院選挙はいずれも自民党の勝利で終わり、安倍政権に引き続き岸田文雄首相も選挙に強いところを見せた。この2つの選挙に勝利すれば黄金の3年間を岸田首相は手に入れるといわれたが、第2次岸田政権が発足した8月の段階では旧統一教会問題が重くのしかかっている。ネットでは「自民党は旧統一教会の政治部だったのではないか」とまで書かれ、その関係を断ち切ることに苦労している。共同通信社が第2次岸田内閣発足を受けて8月10〜11日に実施した電話調査では旧統一教会と自民党議員の「説明が不足している」との回答が89・5%に上っている。内閣の支持率は54・1%。21年10月の内閣発足以来最低となった。それ以外にも安倍元首相の国葬や物価高への対応にも日増しに不満が高まっているようで7月に参院選挙で勝った政権とは思えぬ厳しい結果だ。

ただ支持率は政権を公正に評価したものとはいえず、世相を反映したものに他ならない。今回テーマにしたいのは自民党のこれからについてだが、最近の選挙での得票率の著しい低下も無視できない。

今年7月10日投開票の参院選の比例代表の各党の得票率を全国の市区町村ごとに見ると前回19年参院選より得票率を下げている。自民党の得票率は全体の54%にあたる936の地方自治体で前回に比べて下がった。東京都や愛知県、大阪府など30都府県で得票率が下落している。東京23区はすべてで19年を下回った。選挙区では議席を増やしたが、比例は前回の19議席を下回る18議席にとどまり比例の得票率は前回から0・9ポイント低下し34・4%となった。得票数は前回より約54万票多い約1826万票となった。ところが16年の参院選挙では2000万票、昨年の衆院選挙の1991万票よりも減らしている。公明党も比例の議席は1つ減らして6議席となったが、得票数は約618万票。19年の参院選では約654万票、昨年の衆院選挙では700万票に乗せていたことを考えれば大幅減となる。つまり与党の得票は減っているが野党の落ち込みがもっと激しいので目立たず、危機感が生まれないのだ。自民、公明、加えれば共産という昭和から続く、全国組織を維持している老舗政党の凋落が進んでいることは明らかだ。

与党自民党は2000万票の有権者すらいない。公明、共産の世代交代は結党時の勢いや熱量には遠く及ばず、自民党も個人後援会で維持しているものの、企業丸抱えの幽霊党員がはびこり、実態は公明、共産と同様だ。

注意しなければならないのは選挙を選挙区単位でみてしまいがちだが、実際は世代別の投票行動に問題がある。日本では高齢者が若者より積極的に選挙に行くため、老人向けの政策しか通らないと言われて久しい。いわゆる「シルバー民主主義」だ。選挙権は18歳に引き下げられたが、政治家は票田の高齢者ばかりを優遇し反発を招きそうな課題は検討さえしない。苦しむのは働き盛りの若い世代だ。実際のところ、この「シルバー民主主義」はどの程度深刻なのか。19年の参院選の全体の投票率は48・8%。今回よりも少し低いが最新の21年9月の選挙人名簿に当てはめると有権者数は1億550万人。19年の参院選の投票率で計算すれば実際に投票すると見込まれる人数は5148万人。22年6月1日の人口推計から算出すると、60歳以上の参院選への影響力は50%となる。もっと年齢を下げて、50歳以上だと全投票者の69%にあたる。つまり、50歳以上の選挙への影響力はほぼ7割。熱心に投票に行く高齢世代が日本の選挙をリードしている。これが日本の「シルバー民主主義」の実態だ。

昨年の総裁選挙では制度改革を唱える河野太郎に対して、岸田陣営は成長よりも分配を重視した「新しい資本主義」を唱え、現状維持を望む既得権層に安心感を与えて勝利した。他方で、アベノミクスの下で高騰した株価と停滞する賃金水準の格差を是正するための分配政策の柱は資本所得への課税であった。これに対して金融界から批判が生じると、「成長も分配も重視」に転じ、さらに「資産所得倍増論」まで打ち出した。自民党は選挙のたび高齢者の反発をおそれ、改革を嫌い有権者も現状維持で答えてきたのだ。

60歳以上は、日本の高度成長を体験しており、人生でつらいことがあったとしても、少なくとも、「よかったと思える体験」が確実にある世代だ。団塊世代も社会のなかで比較的いいポジションにいる。日本は戦後に色々な問題も抱えたが、そう悪いことにはならなかったという印象を抱いている世代ではないか。50代後半はバブルを経験し、日本が豊かだった時代を知っている最後の世代。50代前半は『失われた30年』の入口世代だが、その下の世代に比べれば正社員の口も多く、はるかに恵まれていた。

その世代から政治家も排出されているが、その大半は政治家の二世、三世か官僚出身者が多く、理屈だけは一人前の政治家が多いが、先人の敷いたレールを守るという意味では変化を好まない。いい時代を知っている高齢の有権者と大筋で利害が一致するため多くが彼らに投票する。

一方、野党にいる若手の改革派も理屈は結構だが彼らに現実的に政治を変える力も高齢有権者を揺さぶる魅力もない。この空回りが30年続いているとみていい。問題を先送りする政治に自民党議員も国民の慣れてしまう。

だが少なくとも政治家には、最悪の状況のイメージを常に持って欲しい。これから右肩上がりの「日本凄い」といった時代はなかなか来ないはずだ。例えば「人口8000万人になったときの日本」「移民受け入れの社会」を自民党が想定するなど、厳しいシミュレーションを選挙で見せていかないと日本の将来見通せない。加えて政党の党勢拡大をただ党員を増やすのではなく、コアな全世代のいる組織にしなければこのままの「シルバー民主主義」が続き日本はずるずると過去の資産を食いつぶし、危機感なく消耗していくのではないか。

2022年8月15日号 週刊「世界と日本」第2227号 より

暴力化する時代を生きる

日本大学 危機管理学部教授 先崎 彰容 氏

《せんざき あきなか》

1975年東京都生まれ。専門は近代日本思想史・日本倫理思想史。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程修了後、フランス社会科学高等研究院に留学。著書に『未完の西郷隆盛』、『維新と敗戦』、『バッシング論』、『国家の尊厳』など。

今年も半分を過ぎた。前半戦をふり返ると、残念ながら面白いことは何一つないように思えてくる。新型コロナ禍への関心が薄れたのは、感染者数慣れしたからというよりも、二月のウクライナ危機により、一気に緊張感の矛先が東欧地域に注がれたからであろう。そして戦争が日常に溶け込むきっかけを与えたのも、これまた安倍晋三元総理に対する、突然の暴力だったのである。ロシアがなぜ開戦に踏み切ったのか、プーチンの心理は誰にもわからない。ただ、欧米中心の世界秩序と価値観の拡大に苛立ち、「ロシア的なるもの」を主張したことは事実である。言いかえれば、ロシアは独自の文化や伝統を有する超大国なのであって、欧米とは異なるという主張である。その是非とはともかく、ウクライナ危機であからさまになったのは、それぞれが「正しい」と信じる価値観は絶対相容れず、互いに譲らず、敵を殲滅するまで止まらない現実の過酷さである。かつて、ヒトラー政権の知的参謀とも言われた法哲学者のカール・シュミットは、政治を「友と敵をわけること」だと定義した。ウクライナ危機は、まさに政治的な行為そのものなのである。

また安倍晋三元総理に対する、山上徹也の暗殺事件も、私たちが「暴力的な時代」に突入したことを教えてくれた。特定宗教団体とのつながりは、今後解明されていくのだろうが、問題は、彼が複雑な家庭環境で育ち、居場所を求めつつも次第に奪われ、社会からはじき出されていった点にある。孤独のなかで、自己の正義観と他者憎悪はどんどん膨張し、心を鷲づかみにした。自分が「正しい」と信じるならば、他者を抹殺することは許される。言葉ではなく、力の福音を信じる傾向が、時代を席捲しつつある。

では改めて、どうしてこうした現状に陥っているのか。

私はこの時代を、「多頭化」と「流動化」という概念で診察できると考えている。今から三十年前、冷戦構造が崩壊する以前の世界は、資本主義陣営と共産主義陣営の二色に色分けできた。ところがそれ以降、米国ひとり勝ちの時代を経て、今や世界は複数の国家が自己主張をする混乱の舞台となっている。冷戦崩壊以降、複数の東欧諸国がソ連から独立した。また核兵器の保有を目指す国々は超大国以外にまで広がったのである。「多頭化」の時代は、複数の権力をもった国々が、世界の覇権を激しく争う状態を生みだしている。米中新冷戦と呼ばれる状態が予想された直前、実はここにもロシアという国があるのだ、という自己主張がウクライナ危機を生んだ。インドはしたたかにいずれのグループにも属さず、プレゼンスを高めようとしている。世界はやはり、混乱したままなのだ。

外交だけではない、より身近な世界で「多頭化」は起きている。例えば、以前はリビングで一つのテレビ番組を視聴していた時代は終わり、各人がスマホからユーチューブを楽しむ時代となった。新聞からツイッターへの変化も同じ現象であって、少数の情報媒体という権威は崩壊し、誰でも発信者になることができる時代になったのだ。<RUBY CHAR="夥","おびただ">しい番組の登場こそ、身近な「多頭化」の事例であると言えるであろう。

この時代は、また「流動化」の時代でもある。冷戦崩壊直後から、日本は新自由主義経済体制を加速化させたが、それは規制緩和と自由化と特徴とする。規制を取り払うことで、激しい競争が起きる。サービスは向上し創造的な市場が生まれることだろう。この場合、勝者の象徴は大谷翔平であり、彼は野球という才能を武器に、世界を激しく移動して金を生みだす。一方で大谷から野球の才能を差し引いたのが非正規雇用者であり、彼らは仕事を転々としたまま、少額の給与に喘いでいる。つまり大谷も非正規雇用者も、体ひとつを資本とし、各地を激しく動き回る人生を送っている。「流動化」とはそういう意味なのだ。

ここで注目すべきは、従来のマスコミの論調が「流動化」を無条件でヨシとしてきたことである。雇用の流動化といった言葉はもてはやされ、肯定的な社会像だとされてきたのである。例えば、日本は欧米諸国に比べて「生産性」が低いという。スーパーマーケットを見ればよい。欧米では機械化が進み、人件費が抑えられている。一方、日本の場合、複数の従業員が丁寧な接客をする一方で、人件費がかさみ、割り算すると一人当たりの生産性は低くなる。だから生産性をあげるためには人件費を絞り、雇用を限定し、流動化した人材は再教育によって新しい市場に振り向ければいいというわけだ。

しかし人は本当に、非正規雇用の状態で、新しい市場に適応可能な才能を身に着けることができるのだろうか。そうした気分になるのだろうか。こうした流動化礼賛論者は、ある決定的な人間洞察への鈍感さがあるのではないか。

想起せよ。山上徹也は、幼少期に家庭崩壊を体験し、それでも成績は上位の人間であった。大学進学するだけの学力を持ちながら、挫折した結果、彼は自らの社会的地位を求めて、海上自衛隊の門を叩く。それは自分が承認されること、例え家族が解体したとしてもなお、社会のどこかに役割を得ることで、「尊厳」を得ようとしたささやかな試みに他ならない。

しかし山上の思いは再度の挫折を経験したのだった。居場所は次第に奪われてしまい、彼は精神的にも職業的にも「流動化」した状態に陥ったのである。「流動化」とは、野球選手にとってはさらに自分を高く売るためのチームの移動を意味するだろう。だが山上にとっては孤独を深めるだけだったのではないか。

激しい競争社会では、社会的不平等感が広がる。しかもその不平等を解消してくれる人物、政党、権力が見えない社会ほど、どこに怒りをぶつけるべきなのか、方向性を見失う。そのとき、元総理という存在が、閉塞した社会状況をぶち破る壁に見えたのかもしれない。閉塞した社会のなかで、私たちは第二のテロ事件の手前にいるかもしれないのである。

2022年8月15日号 週刊「世界と日本」第2227号 より

新たな日本の針路 〜確かな未来の実現を目指して

元農林水産大臣 衆議院議員 齋藤 健 氏

《さいとう けん》

1959年東京都生まれ。83年東京大学経済学部卒業後、通商産業省入省。91年米ハーバード大学大学院留学。2004年埼玉県副知事。09年8月より衆議院議員。環境大臣政務官、農林水産副大臣を経て、17年8月から18年10月まで農林水産大臣(第三次安倍内閣・第三次安倍改造内閣)。現在は、自民党団体総局長や衆議院厚生労働委員会与党筆頭理事等を務める。

新たなる日本の針路という大それたお題に沿って、産業・経済一点に絞って、日ごろ深刻に感ずるところを述べてみたい。何よりも、日本経済が失われた30年と言われることに対する真摯な要因分析と、反省と、対応の方向をしっかりと踏み固めなければならない。なぜなら、経済が甦らなければ、日本が抱える財政問題の解決もおぼつかないし、高齢社会を迎える中で必要とされる社会保障の充実もままならない。今、声高に叫ばれている防衛費の増大も足を引っ張られる。

筆者は、政治の世界に入る前の経済産業省時代の経験から言って、我が国の技術力、そして人材力は、依然として世界に冠たるものがあるし、決してこのような低成長に甘んずるものではないと確信している。要は、生かし切れていないところに問題がある。

スポーツの例で恐縮であるが、筆者は長いことプロボクシングの世界タイトルマッチを見続けてきているが、少し前に、戸高秀樹という二階級制覇した世界チャンピオンがいた。彼が世界チャンピオンになった過程が興味深い。デビューしたての4回戦ボーイのとき、マッククリハラという名トレーナーが彼を認め、しっかり育てれば世界チャンピオンになれるかもしれないと思い、育てた。そして、世界チャンピオンとなった。

10キロ減量した挙げ句、殴り合うという、肉体的にも精神的にも最も過酷なスポーツの世界で、ハングリー精神が乏しいと言われる日本の若者が、依然として世界の頂点に立っているのであれば、研究の世界でも、産業の世界でも、学問の世界でも、芸術の世界でも、マスコミの世界でも、政治の世界でも、戸高秀樹はいるはずである。いないのは、マッククリハラの方なのではないか。

ここで、2年ほど前に、日本経済が失われた30年となった原因について、筆者が仲間と行った分析を紹介したい。

まず、この30年間、果たして我が国政府は無策だったのかどうか。

思い返せば、小渕政権時代、「世界一の借金王」と総理が発言するほど、公共事業を中心とする財政出動で、何とか経済を活性化しようとした時期があった。

また、5年以上にわたった小泉政権では、「サプライサイドの改革」を旗印に、自由主義的発想のもとで、格差を拡大したと厳しく批判される規制緩和が断行されてきた。

3年3カ月の民主党政権では注目すべきマクロ経済政策はなかったが、そのあとを継いだ7年8カ月に及ぶ安倍政権においては、特に、「異次元の金融緩和政策」で日本経済の成長を促した。

結果どうなったか。いずれも、0・6%から1・8%ぐらいの成長しか実現できなかった。

巨視的に見た場合、巨額の財政出動、格差を拡大したと厳しく批判されるほどのサプライサイド改革、異次元の金融緩和といった、考えられるマクロ経済政策を思い切ってやりつくしても、日本経済が浮上することはなかったといえよう。

ならば、問題はどこにあるのか。問題は、政策にあるというよりも、企業というプレイヤーの方にあるのではないか。

いくつかデータを見ながら国際比較を行ってみたい。

上場企業の最高経営者の平均年齢。日本63歳、アメリカ58歳、欧州55歳。

上場企業の経営者の平均在任期間。日本3・5年、アメリカ7・2年。

つまり、日本企業の経営者は一般的に高齢であり、しかも、在任期間が短い。このことは、新しい思い切ったことをやる点で、日本が劣後する要因となっていないか。

現場の責任者である部長昇進年齢はどうか。日本44歳、アメリカ37歳、中国30歳。

優秀な若い人材を登用・活用するタイミングが遅いということは、新しいことへの挑戦に後れを取る要因となっていないか。

経営陣の外部登用比率で、その多様性を見てみる。上場企業の経営陣は、アメリカ企業は23%が外部登用、欧州に至っては43%であるが、我が国はわずか4%。

日本企業の経営は、努力がされているとはいえ、多様性が著しく低い。このことは、新しい発想の導入という点で、日本企業が劣後する要因となっていないか。

ちなみに、研究当時の経団連の会長副会長会社のトップについて見てみたが、平均年齢は64〜74歳と高齢で、19名中9名が東大出身で全員が一流大学卒、全員生え抜き、全員男性であった。

デジタルトランスフォーメーション、グリーンイノベーション、量子コンピューター、再生医療、ワクチン開発などなど、世は、令和の産業革命といえるような急速な技術革新の時代なのだ。こういうときこそ、若い力で、失敗を恐れず挑戦していくことで、道を切り開いていかねばならない。

日本の失われた30年の時代は、100年に一度ともいえる技術革新の時代と重なり、本来、新しいことに挑戦し続けなくてはならない時代でもあった。アメリカも、中国も、若者が挑戦するのに向いている社会であり、その点での日本との差が、失われた30年を招いたという気がしてならない。

だが、我が国にも、技術や人材、とりわけ、優秀な若者は数限りなくいる。岸田政権でこれから取り組もうとしているスタートアップ支援策の抜本的な強化というのは、まさに、この点に手を付けるものであり、日本産業のマッククリハラとなるような、時代を画する政策を磨き上げねばならない。政府挙げての取り組みに期待したい。

2022年8月1日号 週刊「世界と日本」第2226号 より

コロナ禍に思う 大阪の医療の伝統とこれから

ジャーナリスト 千野 境子 氏

《ちの けいこ》

横浜市生まれ。1967年に早稲田大学卒業、産経新聞に入社。マニラ特派員、ニューヨーク支局長。外信部長、論説委員、シンガポール支局長などを経て2005年から08年まで論説委員長・特別記者。現在はフリーランスジャーナリスト。97年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。著書は『戦後国際秩序の終わり』(連合出版)ほか多数。近著に『江戸のジャーナリスト 葛飾北斎』(国土社)。

新型コロナウイルスはデルタ株からオミクロン株…変身に変身を重ねて生きのび、早や3年。感染者も減るかと思えば増えるという、減少と増加のパターンを繰り返し、心休まる時がない。ワクチン開発で後れを取った日本だが、この膠着状況を一変させるようなブレイクスルーはないのか。もしあるとすればそれは大阪からではないか。今、私は秘かにそう期待している。何故そう思うのか。そのことをこれから書いてみたいと思う。

新聞社の転勤でかつて大阪に3年ほど暮らした。何しろ初めてだし、街並みに歴史や文化が感じられて楽しく、良く歩いた。

中でも気に入ったのが、中之島から土佐堀川を渡って北浜、道修町に至る界隈だった。北浜には幕末の蘭医学者、緒方洪庵の適塾が往時の佇まいそのままにあったし、道修町には武田薬品、大日本製薬、田辺製薬、塩野義製薬…と製薬会社がズラリ立ち並び、理由を知らない私はビックリ仰天したものだ。

大坂(阪)城を築いた豊臣秀吉が堺から薬問屋を集めて道修町に住まわせ、それが今日に至っているのである。

洪庵が適塾を開くのは時代も下って天保9(1838)年。まだ20代だ。適塾の教育の中心は蘭書会読だったが、優れた医学者でもあった洪庵は治療にも当たった。特に当時大流行し、多くの命を奪っていた天然痘の予防のために種痘所を作ったことは有名だ。

洪庵は牛から種痘の種を作ったため「牛痘」と言われ、人々は「種痘を打つと牛になる」と恐れたという。新型コロナでもワクチンの副反応に当初、恐る恐る打った人も少なくないから、江戸時代の人々を笑えない。

こうして大阪という町の持つ先駆的側面に興味を覚えたところに突如、降って湧いたように起きたニュースが新型肺炎(SARS)騒ぎだった。

平成15(2003)年5月、観光旅行で関西を訪れた台湾人医師が帰台後、SARSの疑いで治療を受けたのだ。梅田駅では人の流れがパタッと止まり、医師の立ち寄り先はパニック迄起きてしまった。

幸い国内での患者発生はなく、事なきを得たのだが、取材を通して大阪が日本の常設伝染病病院第1号の地であると知った。桃山(避)病院と言い、大阪市誕生より早い明治20(1887)年、天王寺区に開院。前年コレラが大流行し、府民40万のうち実に3万人が死亡、治療法が未確立のため患者の強制的隔離に必要だったのだ。

同病院は「慰霊碑のある病院」としても知られた。命を落としたのは患者たちだけではなかった。第4代院長も殉職者となった。

昭和48(1973)年、同病院は全国初の感染症センターとなり、平成5年には他の市民病院と一緒に大阪市立総合医療センターへ発展解消し、100年余の歴史を閉じた。

桃山病院、そして大阪が日本の感染症対策の言わばパイオニアの役割を果たして来たことが分って大阪人ではない私も誇らしくなり、歴代院長に話を聞いてみたいと思った。

適塾の系譜をくむ医師を初代に11代まで11人。第10代の橋本博氏が唯ひとり健在と分かった時は、内心快哉を叫んだ。

院長就任は昭和26年、微生物研究者からの転身だった。翌年、早速赤痢の全国的流行の洗礼を受けた。

「患者は大阪だけで1973人、全国では11万人。朝暗い内から夜まで不眠不休で6万人の検便を行い、もうフラフラでした」

物静かな研究者といった印象とは逆に、橋本氏が淡々と語る経験談はとても迫力があった。勤め先を知る近所からは怖がられ、橋本氏が帰宅するや家人は背広から靴下まで一切合切を消毒した。

折からのSARSについては「SARSも感染症対策も基本的には同じです。第1に感染源の隔離、第2に感染経路の切断、第3に免疫力の向上です」と語っていた。新型コロナにも通じる話である。

以来、20年近い歳月が流れた。残念ながら私たちは未だコロナ禍から抜け出せない。

ところでこうした大阪の医学の伝統が今も脈々と受け継がれていることを、毎号愛読している司馬遼太郎記念館会誌『遼』の2022年春季号で知った。

同誌に採録された大阪大学名誉教授で大阪警察病院院長でもある澤芳樹氏による司馬遼太郎記念館での講演「大阪における医学の発展〜適塾から中之島4丁目未来医療国際拠点」だ。それによれば、中之島にあった阪大医学部が平成5年に吹田市に移転し空き地となったところに、医療の国際拠点を作る計画が大阪府により進められている。研究施設と病院を備えた「未来医療推進機構」で、澤氏はエグゼクティブアドバイザーを務める。

《再生医療をはじめとする世界最先端の研究の発信、そして実用化を目指しています。阪大を誕生させたのは民間の力ですが、この構想もすべて民間で運営されることになっています。現代の大阪の実力が試されようとしています》(同誌から)

同号にはもう1本、興味深い記事がある。2月にコロナ禍のため無観客で開催された第25回菜の花忌シンポジウム「『胡蝶の夢』ー新型コロナ禍を考える」の採録である。

『胡蝶の夢』は蘭医学者で幕医の松本良順はじめ医者群像を描いたものだ。先述の澤氏もパネリストの1人でこう語っている。

《…コロナになって、医師として目の前の人を助けることができない。十分に治療することすらできず救急車の中で亡くなる。そんな世の中、あってはならない。50年近く後にそんなことが起こるなんて想像されていたかどうかわかりませんが、『胡蝶の夢』で描かれた社会は今に通じます。世の中をどのように発展させていくかをもう一度考えるように、というメッセージを司馬さんが幕末から明治にかけて医学を発展させた人たちを使って、今に伝えてくれていると思います》

澤氏は自身の講演の中で米アップルの共同創業者、スティーブ・ジョブズの言葉「夢に向かってリスクと困難、夢中の努力。その先にノーベル賞が見える」にも触れている。

そう言えば、新型コロナウイルスではまだノーベル賞が出ていない。大阪の伝統が官ではなく民の力とするならば、道修町頑張れ、奮起せよ、である。

2022年7月18日号 週刊「世界と日本」第2225号 より

価値変容の世界を生きる

拓殖大学顧問

渡辺 利夫 氏

《わたなべ としお》

拓殖大学顧問・経済学博士・著述家

拓殖大学前総長、元学長。昭和14(1939)年、山梨県甲府市生

まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。同大学院経済学研究科修了。

経済学博士。筑波大学教授、東京工業大学教授を経て拓殖大学に

奉職。専門は開発経済学・現代アジア経済論。(公財)オイスカ会長。

日本李登輝友の会会長。平成23(2011)年、第27 回正論大賞 受賞。

I 戦後の日本を動かしたもの

去年(こぞ)今年 貫く棒の ようなもの 虚子

大晦日の夜を境に去年と今年が入れ替わって、時の流れはここでひとまずは区切られる。しかし、自分の人生は一本の太い棒のようなものに貫かれていて揺らぐことはない。昭和25年の歳末に詠われた句だという。虚子は新しい年に向け、日本人としての覚悟をこの句に託したかったのであろう。

日本は東京大空襲、全国市街地への焼夷弾爆撃、なによりも広島、長崎への原爆投下を受けて多数の死者の山を築いた。辛くも生き延びた者も食うや食わずの生活の中をさまよい、最後にはポツダム宣言の受諾を迫られ日本はこの戦争に敗北した。人々は悲劇に打ちのめされ、みずからの不遇を薄幸を嘆くのみであった。

一条の光が朝鮮戦争の勃発によって差し込んできた。半島に進軍する国連軍から大量の軍事物資の特需が殺到、日本経済は息を吹き返した。昭和27年にはサンフランシスコ講和条約に調印、主権回復がなされ国際社会に復帰、同時に日米安全保障条約も成立した。虚子の句は、日本人が新たな方向に足を踏み出さんとする、その起点において多くの日本人が抱いた希望と決意を描き出したもののようにも感じられる。

この希望と決意は高度経済成長となってあらわれた。昭和30年代は企業の時代であり、経済の季節であった。経済大国へ!という屈折のない、疲れを知らない感覚を日本人は共有した。すべての国民が働きづめに働いた。勤労とか協働といった感覚をもって日々を送った最後の日本人が、この時代に青春時代、壮年時代を生きた人々なのであろう。私自身もその渦中にいた。GATT・IMF体制における日本のステイタスがあがり、OECD(経済協力開発機構)への加盟もなった。昭和が終わる頃には、ODA(開発途上国支援)において日本は世界最大規模を誇るまでになった。

II 日本の憲法はGHQ製であることを自覚せよ

だが、これはあくまで「経済」の話である。どの国にあってもみずからの安全は、結局のところはみずからの意思と力によって衛るというのが常識であり、この常識をもたない国は主権国家とはいえない。日本は主権を米国にあずけたまま世界に冠たる経済国家となったのである。東京大学法学部の憲法学の大家たちによって大勢を占められ、もうそんな話は誰もしなくなってしまったので、ちょっと経緯を話しておこう。

日本の憲法は日本政府によって独自に作成された改正憲法であり、そうしたものとし閣議、上奏、ご裁可、議会通過を経て公布・施行されたものだということになっているが、事実はそうではない。日本を7年間にわたり占領をしていたGHQ(連合国軍最高司令部)製の憲法であり、そのもとになった文書が「マッカーサー・ノート」である。最も重要な一部はこうであった。

「日本は紛争解決の手段としての戦争のみならず、自国の安全を維持する手段としての戦争をも放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる」

いくらなんでも“自国の安全を維持する手段としての戦争”まで放棄させられたのでは、人間が生まれながらにして保有しているはずの自然権たる自衛権までが保持を許されないことになってしまう。これでは第2次大戦後の厳しい世界情勢の中で日本は生きていけない。GHQ民政局内での議論によりマッカーサー・ノートのこの部分が修正され、そうして私どもの知る現在の憲法第9条となったのである。

これ以上深入りする紙幅はないが、要するに日本の憲法はGHQの内部で強引に作成され日本に押し付けられたものなのである。西修教授が近著のいくつかで主張しておられるように、発布以来75年もの間、一度も改正されることのなかった憲法は世界で唯一のものだという『“ざんねんな”日本国憲法』(ビジネス社)。

III 憲法とは公的な価値の体系である

憲法はいずれの国にとっても、その国の公的な価値の体系である。GHQ憲法を日本国憲法だと自称している限り、私どもは共同体の運命の主人公となることはできない。「軍事占領以来、戦後日本の社会は公的な価値を米国にあずけて肥大化をつづけている。その帰結をわれわれはいま、好むと好まざるとにかかわらず眼の前につきつけられている」というのが江藤淳氏の『一九四六年憲法—その拘束』(文春学藝ライブラリー)の指摘である。もう40年以上も前の文章である。それからまた40年余の歳月が流れた。現在の日本は、中国、北朝鮮、ロシアという専制主義国家に囲まれるという地政学的な位置にある。中国は40年前とは比べものにならないほどに強大化し、北朝鮮の凶暴化もはなはだしい。ロシアの残忍なウクライナ侵攻は目下継続中である。

ナチスドイツの不気味な記憶のトラウマのゆえであろう、ドイツはヨーロッパの中でも有数の平和主義国家であった。ヨーロッパ最大の米軍基地をもち、自国の安全保障を米国に強く依存してきたのがドイツである。ヨーロッパにおけるドイツは、東アジアにおける日本であった。

IV 「戦後」を脱却するドイツ、動かない日本

しかし、ロシアによるウクライナ侵攻の残酷なさまを眼前にして、ドイツはようやくにして、しかし実に大きな軍事的転換を図りつつある。国防費の大幅増加、装備近代化、ウクライナへの武器供与などである。国民も新しい方針を打ち出したショルツ政権への高い支持を表明している。ドイツの「戦後」は終焉の時期に入ったのである。

ノルウェー、スウェーデンが長らくつづけてきた対ソ・対露宥和政策を転じて、国防費の増額、何よりNATO(北大西洋条約機構)への参加の意向を表明した。ここでも「戦後」は終わりつつある。

ロシアによるウクライナ侵攻は、中国による台湾侵攻の危険な可能性を現実のものにしかねない。台湾有事となれば、在日米軍が日本の基地から戦闘のために発進する。平成28年3月には「平和安全法制」が成立、日本もどうにか米国との集団的自衛権の行使が可能となった。事態が「重要影響」と判断されれば自衛隊は米軍の「後方支援」、「存立危機」と判断されれば集団的自衛権にもとづく武力行使が容認されることになった。過日、発表された「骨太の方針」には国防予算の5年間で倍増がうたわれた。

だが、GHQ製の憲法が第9条を中心にどかんと居座り、この期に及んでも巨石のように動かない。平和安全法制が想定する事態に沿って自衛隊が行動できる空間は果たしてどのくらいあるのか。第9条を改正し、みずからの運命をみずから切り開くという主権国家としての常識にいちはやく立ち返らなければ、日本の将来は危うい。ウクライナ戦争の何よりの教訓というべきであろう。

2022年6月20日号 週刊「世界と日本」第2223号 より

深刻な災害問題を解く鍵

~行政と議会の連携~

関西大学特別任命教授・社会安全研究センター長

京都大学名誉教授

河田 惠昭 氏

《かわた よしあき》

関西大学特別任命教授・社会安全研究センター長、人と防災未来センター長。京都大学名誉教授。国連SASAKAWA防災賞、防災功労者内閣総理大臣表彰など受賞。日本自然災害学会および日本災害情報学会会長を歴任。主な著書に『これからの防災・減災がわかる本』『にげましょう』『日本水没』『津波災害(増補版)』等。

表題に関係し、つぎの3課題について論を進めることにした。しかも、それらは各種の情報を集めた評論ではなくて、筆者による実践的な研究成果を結集したものである。そして、それらを理解していただければ、諸課題は必ず解決できると確信している。

災害の広域化

いま、首都直下地震や南海トラフ巨大地震という国難災害の発生が大変心配である。いつ起きてもおかしくないくらい発生確率は大きい(数字はあくまでも目安であるが、このように断言してよい)。もし発生すれば、1961年施行の災害対策基本法では対処できないことがわかっている。だから、日本国憲法に緊急事態条項を明記すべきだと筆者らは主張している。被災現場では、この法律では不十分な対応しかできず、みすみす被害が大きくなることは必定である。しかし、国会議員らによる議論では、基本的人権の尊重や国民主権の観点からではなく、災害発生時の国会議員の任期や国政選挙のあり方、内閣総理大臣の権限の制限などを問題点にしている。

なぜこれらの指摘が的外れなのか。問題は、現行憲法では災害時の国民の生命を守れないことにあるのだ。しかも、災害対策基本法は地方分権を基本としており、災害が起こればまず、市町村が対応することになっている。これでは複数都府県にまたがる広域災害に統一的な対応は不可能である。

たとえば、河川の右岸側では避難指示が発令されているのに左岸側では避難準備・高齢者等避難開始という矛盾が発生している。これは広域森林火災についても言えることである。自治体消防活動では消火できず、自衛隊の出動を毎回要請することが起こっている。消火できない理由として、消防機関が大型ヘリコプターを所有していないことを挙げるのは的外れである。要は広域消火活動のための指揮命令系統がないからなのである。

豪雨避難の困難さ

災害対策基本法に基づけば、日本国憲法との関係から避難命令という言葉は使えないことになっている。これに代わって、避難指示という言葉が使われる。このため従う義務がないので、これが発表されても警察や消防は具体的な事前活動を開始しない。災害の発生を犯罪や火災の発生と同じように扱っているからだ。したがって、豪雨時の避難は自助、共助で実施しなければならない。ところが米国では避難命令が発表されると、まず警察が出動する。なぜなら徒歩で避難する人はほとんどおらず、車避難なので交通規制や渋滞対策を実施しなければならないからだ。東日本大震災でも車で避難する人が多く、至るところの交差点で渋滞が発生したが、交通整理する警察官の姿は皆無であったようだ。でも、住民は災害時に困れば110番や119番に電話をかけるのである。大変な数の電話がかかってきたことがわかっている。1961年に災害対策基本法が施行されて以来、それまで使っていた避難命令という言葉が使えなくなった。憲法の基本的人権の尊重に反するからという理由である。筆者は、日本国憲法に緊急事態条項を明記し、住民の豪雨などからの避難を容易にする活動を継続している。早期に避難しなければ命を失うという緊急事態に臨んで、基本的人権の尊重を優先すべきではないというわけである。

国会議員の多くは災害現場で起こっていることを知らないし、法律学者も同じである。緊急事態条項の明記の主目的は、国が防災・減災を実現するという強い意志を示すことにあり、罰則を科すのが目的ではない。全国的に避難行動要支援者や高齢者が増え、避難するにしても自助や共助にも限界があり、容易ではない。しかも、地球温暖化の影響で、線状降水帯による豪雨が原因で、河川の氾濫は従来の破堤氾濫から越流氾濫へと「相転移」が起こって市街地の浸水深が深くなり、一層危険になってきている。

そこで、ここまで来れば交通事故対策と同じで、地域社会の住民と一体となって、小学校の低学年から避難訓練を繰り返し実施して、生活文化にするしかないだろう。もう情報の充実や通常の訓練を重ねても住民に早期避難を促すことはほぼ不可能なことがわかってきた。このような体制は地方議会の議論を経て具体化して、教育委員会が決定すればできると考えられる。実はこれが本来の実践的防災教育なのである。

未熟な危機管理体制

コロナ・パンデミックがわが国でも猛威を振るった時、これにかなり適切に対処できた都道府県とそうでないグループに分けた時、前者のほとんどすべてが近年、自然災害を経験していることがわかった。経験することによって危機管理体制が事後に大きく変わったことが確認できる。災害に際しては自治体は全庁態勢で臨まなければいけないことは判明しているが、実際はそのようにはなっていないことが多い。

それは地方自治体の組織は、日常業務を効率的に進めるために、いわゆる縦割り組織になっているのが普通である。ところが、災害が起こればそうはいかない。連携することが必須となる。しかし、日常的には未経験であるから上手く進めることができない。たとえば、危機管理のトップの防災監が事務系職員のトップに位置し、特別職の副知事や副市長と同格の場合、意思決定が円滑に進むことがわかっている。しかし、コロナ禍の最中に災害が発生して避難所を開設し、運用しなければならなくなったとき、医務部局や福祉部局などは、それまで全く避難所に関係しなかったにもかかわらず、当然のように口出しするようになり、そのようなときには部局長の役所における上下関係が大きく影響することがわかった。

つまり、災害が起こって初めてそのような意思決定の困難さに直面したわけである。行政機構が災害時でも有効に機能するように、議会の理解を経て機構改革することは大変重要であることが理解できる。

2022年6月6日号 週刊「世界と日本」第2222号 より

ウイズコロナ時代での「健康経営」で会社は変わる

特定非営利活動法人

健康経営研究会 理事長

岡田 邦夫 氏

《おかだ くにお》

1982年大阪市立大学大学院修了後、大阪ガス株式会社産業医。2006年NPO法人健康経営研究会設立、理事長就任。大阪市立大学医学部臨床教授ほか、厚生労働省、文部科学省等の委員会委員を歴任。現在、経済産業省 健康・医療新産業協議会健康投資WG委員、健康長寿産業連合会理事、大阪商工会議所メンタルヘルスマネジメント検定委員会副委員長。

はじめに

平成29年3月28日に「働き方改革実行計画」(働き方改革実現会議決定)が発表された。その意義については、「誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社会をつくることが必要である。」とされ、「我が国の経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革である。」としている。

働く人の健康問題は、労働災害、長時間労働、ハラスメント、職務・職場不適応等、「働くこと」で発生する。私はこれを「労働環境病」としている。生活習慣病発症は個人のヘルスリテラシーによるところが大きいが、「労働環境病」は「業務に内在する危険性」が原因である。健康経営の視点からは、「働き方」を見直さなければ、我が国の「長時間労働」、「短時間睡眠」そして「低い労働生産性」の解決は道遠しであろう。

COVID-19パンデミックで誘発された「働き方改革」

新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、社会生活が激変し、企業においてもテレワーク等の新しい働き方の導入が一気に拡大した。濃厚接触による飛沫感染、市中感染、そして空気感染の可能性もあり、感染防御のためには、通勤や会食などは制限せざるを得ない状況となった。また、テレワーク、特に在宅勤務においては、自宅の机やいすが長時間座業に適さず肩こりや腰痛の原因となり、家庭内環境によっては、精神的ストレスが増大し、結果として適応障害や社会不安障害などのメンタルヘルス不調が増加した。また、企業活動の停滞は、非正規雇用労働者の雇止めなどで失業者の増加を招き、それによって誘発された心身の不調が自殺者を増加させた。

政府は、プレコロナ時に「働き方改革実行計画」を発表したが、実施している企業は限られていた。段階的な働き方改革は、徐々に適応し、心身の不調の発生は少ないものと推測する。しかし、準備期間のない「新しい働き方」導入は、その変化に対して適応できす、心身の不調を招くことは想像に難くない。社会不安に基づくメンタルヘルス不調者の増加は我が国のみならず、全世界で認められている。職務不適応によって発症する適応障害と同様に、社会の大きな変化に対する適応障害は、多種多様な健康問題を誘発した。特にテレワークにはITリテラシーが必須であることから、十分な教育がなされていない場合、ウェブ会議にもいわゆるアレルギー反応を惹起する。会議中もミュートにして、沈黙の時間が長くなれば、管理職のラインケアとしての対応が必要とならざるを得ない。

パンデミックとシンデミック(syndemic)対策

新型コロナウイルス感染症対策として、出社時体温測定、手指消毒が必須となり、職場の消毒をも頻繁に実施されるようになった。エアロゾル感染の可能性もあることから、換気への配慮も必要となった。

ウイズコロナにおいて、その重症化要因として、基礎疾患や喫煙等が研究報告として発表された。感染による重症化予防には、感染症のみの対策では不十分で、日常の生活行動の変容も求められた。従来から進めてきた健康づくり対策が、結果として、パンデミック対策として有効であることが証明された。健康管理は、多額の投資が必要であり、そのアウトカムが、感染症に対する防壁になる。結果を伴わない健康診断への投資はリターンのない赤字事業である。感染症を重症化させないために、経済格差の解消や生活習慣病予防の強化、喫煙対策等(シンデミック)が必要である。

今や、健康診断を実施した、というアウトプットのみは絵空事である。健康診断によってもたらされるアウトカム(疾病者数の減少、有所見率改善等)が、当然ではあるが、重要なのである。健康づくり事業の黒字化、これは、法令遵守でもあり、投資に対する見返りを求める事業そのものである。経営者の投資行動は、すべてリターンを確実に求めなければならない。企業の事業展開において、長期的な展望に立脚した組織的な取組は必要不可欠で、最大限の利益を創出することがゴールである。そこに無駄な投資はない。

ウイズコロナ時代と企業の変貌

企業のBCP(Business Continuity Planning,事業継続計画)は、VUCA(激動性、不確実性、複雑性、曖昧性の頭文字—想定外の事象を予測しがたく、またその的確な対策が複雑で難しいこと)、の時代においては極めて重要となっている。想定外を想定内として対処することはもとより不可能であるが、一定の社会変化(地震、パンデミック、紛争など)に対して、企業が被る損害を最小限にし、企業活動が継続できるための対策について検討し、その準備が必要である。直面する問題の解決は重要であるが、将来のリスクを回避するための対応も実施しておく必要がある。

ウイズコロナにおいて、職域接種が大企業中心に実施され、我が国の接種率が大きく向上した。経営者判断によって、接種率が向上したのである。職域のみならず、地域の希望者や取引先の従業員に対する予防接種を実施し、さらに、インフルエンザの予防接種についても、職域接種が拡大した。事業継続において、新たな障壁となった感染症に対し、企業が対策を講じた。経済産業省は、健康経営をサプライチェーンに拡大することを提唱しているが、パンデミックがその実践を進めた。

疾病治療は、医療が解決すべきものであるが、健康の保持、感染症の予防(免疫力の強化)などは企業が率先して進めるものである。従業員の健康の保持増進は、企業価値の創造に直結するものである。

パンデミックは社会に、そして企業に大きな打撃となったが、今後の想定できない企業リスクに対する教訓を与えた。多種多様な雇用形態(労働契約)、テレワークなどの働き方の大幅な見直しと新たな労務管理のあり方の検討、賃金体系や経費の見直し、ITリテラシーの向上、コミュニケーションの多様化、従業員の健康問題としての感染症対策など、企業に押し寄せた大きな波に飲み込まれない企業対応が求められている。そして、企業の財産である人財に投資することの重要性が明らかになった。

2022年1月17日号 週刊「世界と日本」第2213号 より

今年の政治点描

岸田政権の課題と先行き

慶應義塾大学 名誉教授

曽根 泰教 氏

《そね やすのり》

1948年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院修了後、同大学法学部助手、同教授、90年総合政策学部教授、政策・メディア研究科教授、などを経て2018年より現職。イェール大学客員研究員、エセックス大学客員教授、ハーバード大学客員研究員、日本アカデメイア運営幹事。主な著書として、『日本ガバナンス』(東信堂、2008年)等。

2022年の政治を予測するには、2つの大きな流れを見ておく必要がある。1つは誰が首相でも、どの党が政権についていても、日本として解決せざるを得ない基本的な課題にどう対処するかであり、もう1つが、岸田政権が直面する緊喫の課題である。

その具体的課題の筆頭にコロナ対策がある。というのも、安倍政権、菅政権と直接・間接にコロナ対策に失敗して、政権を投げだした。

岸田政権はその点では運がいいといえる。総選挙の時期には、感染者が急速に減少していた。少なくとも、コロナに感染して自宅待機をさせられ、救急車を要請しても、搬送先の病院が見つからず、生死の恐怖に直面しなければならないという状況はまぬがれた。これが、第1の課題とすれば、オミクロン株など変異株の水際対策と病床の確保は、優先されるべき課題に含まれるだろう。

政権を安定的に運営するためには、夏の参議院選挙に勝利する必要があるが、岸田政権の運の良さと、野党の弱体がどこまで続くかに掛かっている。

コロナ対策に失敗と述べたが、菅首相は元来が官邸回りの政権運営には長けていた。しかし、国民とのコミュニケーションに難があり、実績以上の支持を得ることができなかった。岸田首相の運の良さは、選挙時にコロナの感染者が減少したことだけではない。菅首相が前任者ということもあり、そのコミュニケーション不足もまだ露呈していない。

かつては、一般論と背景しか語らない岸田さんの話は新聞記者も呆れるほど退屈なモノだった。総裁選を2度戦って、何を言いたいのかまず明確になったし、2回目の総裁選ではプレゼンテーションができるようになった。記者会見も、紙に視線が釘付けということも少ない。今後、国会での質疑を乗り越えられるのかは1つの課題である。

政策的には、「分配」に重点を置き、新しい資本主義、デジタル田園都市構想などが中心である。しかし、公明党に引っ張られた「18歳以下、10万円」の給付金では、地方自治体に実務を頼らざるを得ないが、現金かクーポンを巡る混乱は、詰めが甘く、相変わらずといわざるを得ない。

「分配」を強調し、新しい資本主義を唱えるが、本当に何をやりたいのかは明確にはなっていない。

例えば、新しい資本主義を掲げて総選挙を戦っているときに、「新しい資本主義実現会議」を立ち上げた。

これら、目前に直面する課題を解決すれば、背後にある大きな問題の解決になるのかといえば、そう簡単でないことは明確である。

簡単に言えば、①統治構造 ②グローバル化 ③経済の停滞 ④社会保障 ⑤社会の変化の課題群が、日本を取り巻いている。それに、⑥外交・安全保障も加えるべきであろうが、話を分かり易くするために、①統治構造 ②グローバル化 ⑥外交・安全保障はここでは省略するとして、経済と社会保障の問題を整理してみる。日本の財政(一般会計の歳出)をみれば、(地方交付税と公債費を除くと)、歳出の半分は社会保障関係費である。それでも、社会保障の不足分は毎年約30兆円あり、国債でまかなっている。それが積み上がってGDPの2倍以上の債務残高になっているが、これに、今回のコロナ対策の財政出動が加わる。高齢化、少子化という社会構造の傾向は止まりそうもないので、将来世代へのツケは大きくなるばかりである。

もう1つが、新しい資本主義とも関係するが、国民に蔓延するデフレマインドである。それを、安倍政権は金融政策で何とかしようとしたが、結局、抜け出すことはできなかった。このデフレマインドは消費者物価と賃金構造と密接に関係する。

今回、供給制約があって、生鮮食料品やガソリンなどが高騰している。しかし、デフレマインドを考慮して、価格転嫁を避けたいと生産者は思う。当然ながら、賃金の上昇もこの20年抑えられたままである。

さらに言えば、企業は国内需要の先行きを見て、新規の設備投資をするよりも内部留保を貯めこむ。金融機関にとっても優良な貸出先を見つけにくく、当然ながら、信用創造は増えない。その結果、低金利・低成長は当分続くことになる。

そこにメスを入れるのが、日本で論ずべき「新しい資本主義」ではないかと思うが、岸田政権の「新しい資本主義」の議論は、①科学技術立国の推進 10兆円の大学ファンド、クリーンエネルギーの実装 ②スタートアップの徹底支援 ③デジタル田園都市国家構想の起動 ④経済安全保障の推進、が目指されている。

従来の「成長戦略」とどこが違うのかと思うが、新自由主義的な用語を使わない点が特徴であるといえる。

岸田内閣が自らの特徴を安倍・菅政権と違いを際立たせたいのが、官邸主導である。リダーシップを、首相を中心とする官邸に求めた前2政権に比べて、与党の関与を強めたいという意図があるのではないか。

自民党政調会長時代からの持論であるが、党の役割を強調する。そのことは、当然のことながら、内閣主導とバッティングする。この矛盾は今のところ表れていないが、安倍政権以前に戻すことは、煎じ詰めれば、与党審査をどこまで重視するかになる。

また、安倍政権時代の特徴に、国会でスキャンダルを追求されるくらいなら、法案が時間切れで通らなくても、国会を開かないという傾向があった。それは改善されるのか、マスメディアを通じて国民に誠実に向き合うのかが課題である。

一般に、権力を獲得して、半年から1年が経つと、マスコミの政権党への批判が強くなる。アメリカ政治では、それが中間選挙で、イギリスの場合は、その中間にある地方選挙で厳しい批判が出てくる。日本の場合は、参議院選挙がそれに当たる。参院選を「政権の鬼門」と呼ぶことがあるが、野党の状況では、立憲民主党の党首が替わったとしても、急な回復が見込まれないので、このまま推移するのではないか。つまり、岸田政権の安全運転は当分続きそうだ。

2022年1月4日号 週刊「世界と日本」第2212号 より

経済安全保障と日本の針路

大阪経済大学客員教授

経済評論家

岡田 晃 氏

《おかだ あきら》

1947年大阪市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。記者、編集委員を経てテレビ東京に異動。WBSプロデューサーを経て、ニューヨーク支局長、テレビ東京アメリカ初代社長、テレビ東京理事・解説委員長。06年より経済評論家として独立し、大阪経済大学客員教授に就任。主な著書に『明治日本の産業革命遺産』など多数。

新しい年・2022年を迎えた。今年こそは静穏な生活を取り戻し、経済活動を全面再開できるよう願わずにいられない。米中対立など揺れ動く国際情勢の中、アフターコロナに向けて日本経済を再生させていく一年にしたい。

日本経済の喫緊の課題は足元の景気回復だが、同時にアフターコロナ時代を見据えて中長期的な視点から日本経済の再生を図ることが重要である。

そうした中、岸田首相が打ち出した「新しい資本主義」が論議の的となっている。首相は「成長と分配の好循環」をめざすとしており、昨年11月に策定した55・7兆円の経済対策では、「成長戦略」について①科学技術立国の実現②デジタル田園都市国家構想③経済安全保障—の3本柱を示した。

筆者は本紙2211号の「メディア批判」欄で、分配の前提となるべき成長戦略が不十分なこと、持続的成長のためには改革が不可欠なことなどを指摘したが、経済安全保障を打ち出していることは時宜にかなったものと評価したい。

今回のコロナ禍では経済安保の立ち遅れが浮き彫りとなった。マスクをはじめ医療防護用品の大半を中国からの輸入に依存している実態が明らかとなったほか、ワクチンもこれまでのところ欧米製に頼っている。

医療用に限らず、多くの工業製品や重要物資を中国など海外に依存しているのが現状だ。すでにコロナ以前に激化した米中貿易戦争を機に、中国に集中した生産や供給体制の見直しも迫られている。先端技術・産業分野では技術・情報の流出や漏洩がかねて問題視されてきた。このところの米中対立、そして習近平政権の動きを考えれば、過度な中国依存はリスクとなっている。

これらのことはいわば防衛的な観点と言えるが、それだけでなく、日本経済の競争力強化という点からも経済安保の確立は急務なのである。

岸田首相は「経済安保推進法案」を1月召集の通常国会に提出する方針だ。これまでの報道によると、同法案の柱は以下のような内容になる。

①特許の公開制限…軍事転用可能な技術を一定期間後も公開せず

②サプライチェーン強化…半導体など戦略物資の生産支援、供給は国内優先

③先端技術の研究開発支援…企業や大学に資金支援、情報管理を徹底

④重要インフラの安全確保…サイバー攻撃に備え、設備投資前に政府が審査

こうして経済安保の必要性が高まる中で、民間企業もそれぞれ対応を迫られることとなる。具体的には、以下の3つの課題が考えられる。

第1は、中国を軸とするサプライチェーンの見直しだ。生産や部品調達を中国に依存してきた企業は少なくないが、可能な範囲で生産拠点などを中国から他の国・地域に移転・分散させ、サプライチェーンを再編することが必要となる。中国戦略・世界戦略そのものの見直しも課題だ。

第2は、技術や情報の流出・漏洩の防止だ。各企業は海外からのサイバー攻撃への備えも含めて総点検し、体制と対策を一段と強化しなければならない。

第3は、特に中国企業との取引や提携・出資などの関係だ。米国は中国の特定企業との取引を規制しているが、規制対象となっている企業との取引が間接的であっても規制の対象となる可能性もあるため注意が必要だ。また中国企業から出資や投資を受け入れる際のチェック強化も不可欠だ。

総じて日本はこれまで米国などに比べて経済安保という観点が官民ともにやや甘かった。今や「米中新冷戦」あるいは「東西新冷戦」の時代に入ったという時代認識を持って、各企業は経済安保への「感度」を高めることが求められる。

経済安保の課題に取り組むことは、企業にとっては負担増となる。「一企業ができることには限界があり簡単ではない」「経済安保を強調するのはグローバル化に逆行する」などの声も聞かれる。たしかにそのように見える面もある。だが自由主義・グローバル化の旗手たる米国では、たとえば外国企業による直接投資は法律に基づき政府の委員会で厳しく審査される。中国に限らずすべての外国企業が対象だ。グローバル化を進めるからこそ、経済安保が重要なのである。

企業が前述の3つの課題に取り組むことは、米中新冷戦時代を乗り切る体制を構築することを意味する。日本経済全体で見ても、経済安保をバネに競争力を高めることが可能だと指摘したい。

経済安保では半導体産業が戦略的に重要だが、周知のように日本は半導体生産では韓国や台湾にお株を奪われてしまった。だがその半導体の素材であるシリコンウエハで日本は世界シェア57%で世界1位、半導体製造装置ではシェア31%で世界2位だ(数字は日本経済新聞調べ)。また日本の多くの電子部品・精密機器メーカーは国内外の半導体関連企業に重要部品を供給しており、日本は世界の半導体産業を支えている。米中新冷戦の中にあって、こうした日本の存在感はますます高まることとなろう。

一方、今や半導体の世界最大の生産地となった台湾だが、中国は台湾への政治的軍事的圧力を強めている。万が一、台湾が中国の武力攻撃を受けるような事態になれば、世界中の半導体供給に影響が及ぶ。このような地政学リスクに対応して、米国政府は半導体ファウンドリー(生産受託会社)世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)に米国進出を要請、同社はアリゾナ州で新工場建設を開始した。

これに続き同社はソニーグループと共同で日本初の工場を熊本県に建設すると発表した。日本政府は数千億円の補助金を出して支援する方針だ。これも、経済安保をテコにして日本経済の競争力強化をめざす一例として期待できる。

実は、日本企業はコロナ禍にあっても力を発揮している。上場企業の昨年3月期決算が27%増益だったのに続き、今年3月期は48%増益で過去最高益を更新する見通しだ(日本経済新聞)。

この力を経済全体の再生につなげたい。日本経済が強くなることは、日米同盟強化と外交力強化の観点からも重要なのである。

2021年11月15日号 週刊「世界と日本」第2209号 より

日本経済-コロナ危機下の経済政策を考える

大正大学地域構想研究所教授

小峰 隆夫 氏

《こみね たかお》

1947年生まれ。69年東京大学経済学部卒業後、経済企画庁入庁。経済研究所長、物価局長、調査局長などを経て、2003年から法政大学政策創造研究科教授などを歴任。17年から大正大学地域創生学部教授、20年から同大学地域構想研究所教授。著書に「平成の経済」(日本経済新聞出版、2019年、第21回読売・吉野作造賞)など多数。

衆院選挙も終わった。岸田新政権は、これからいよいよ経済政策を具体化していくことになる。その場合の最大の課題は、言うまでもなく、コロナ危機の経済的影響を円滑に乗り切っていくことだ。その時重要なことは、これまでのコロナ危機への対応の中で示されてきた政策的誤りを繰り返さないことだ。というのは、私はこれまでの政策対応には、次のような誤りがあったと考えているからだ。

第1は、景気対策としての大規模な財政出動である。政府は、2020年12月初めに、財政支出40・0兆円、事業規模73・6兆円という経済対策を決定した。これに関係して、私が気になったことが3つある。

1つは、依然として伝統的な景気対策の発想が色濃く残っていたことだ。コロナ禍における景気後退は、感染症を防ごうとしたことによるものなのだから、単純に需要を増やそうとすると、感染症の予防と矛盾することになる。コロナ禍における経済対策は、不況そのものを防ぐのではなく、経済の落ち込みによって生じた一時的な失業や経営危機が、長期的な生活不安や廃業・倒産につながらないようにすることなのである。

2つ目は、歳出規模が最初に議論されたことだ。各方面から、30兆円、40兆円という総額が次々に提示されたのだが、これは順番が違うのではないか。財政の歳出は、1つ1つの施策の積み重ねであり、その1つ1つを吟味して初めて総額が出てくるべきものなのではないか。コロナ危機のような時には、ただでさえ各方面から歳出拡大の要求が出てくるから、特に賢い支出(ワイズスペンディング)が求められる。最初に規模を決めてしまったら、個々の歳出の吟味が甘くなってしまうのではないか。

3つ目は、一部で、その歳出規模の目安として、GDPベースの需給ギャップが使われたことだ。需給ギャップは、潜在的に実現可能なGDPと現実のGDPとの差を測定したものである。2020年7—9月のGDP1次速報値公表後に内閣府が推計した需給ギャップは、約34兆円の需要不足となっていた。この需要不足を政策的に埋める必要があるから「34兆円程度の経済対策を」という議論が出てきたようだ。

この議論がなぜ不適当かについては、山のように理由を挙げることができる。まず、そもそも需要不足の全てを財政で補うことは不可能だし、それを目指すべきでもない。経済の大部分は民間の力で動いているのであり、まずは民間需要の自律的な回復がどの程度かを考えるべきだ。大まかに考えて、需給ギャップが大きい時には、より景気対策に力を入れるべきだとも言えるが、それは要するに「景気が悪いから景気対策に力を入れる」というだけの話であり、わざわざ需給ギャップを持ち出さないでも分かることだ。また、やや技術的になるが、需給ギャップ34兆円というのは年率表示なのだから、現実のギャップはその4分の1だし、需給ギャップは実質値であるのに対して、歳出規模は名目値である。他にもたくさんあるのだが、要するに需給ギャップの数字は、全くこのような経済対策の規模についての議論の基礎にはならないのである。GDPギャップの金額と経済対策の規模を直線的に結びつけるという乱暴な議論は今回限りにして欲しいものだ。

第2は、全国民への一律10万円給付である。これは実証的に見てもほとんど効果はなかったと言えそうだ。そのデータを紹介しよう。国民経済計算に家計所得の内訳を示したデータがある。これによって、コロナ危機の影響が最も大きかった2020年4—6月期の姿を見ると、賃金所得が減少したものの、10万円給付があったため可処分所得は大幅に増加した。その上、消費は外出の自粛等で大幅に減少したため、貯蓄が激増し、家計貯蓄率は実に21・9%となった。要するにお金が余ったのである。家計全体としては、10万円給付はそっくり貯蓄に回ったということである。家計貯蓄率は2021年1—3月期でも7・8%だ(コロナ前の貯蓄率は1〜2%)。いまだに家計の金余りは続いているわけだ。緊急の事態で実行が難しかったという面はあるが、給付措置を取るのであれば、何らかの手段で困窮者向けに的を絞るべきだったのではないか。

第3は、GoToキャンペーンである。コロナ感染症が広がっている状況下では、外食や旅行などの対面型サービスの取引は、感染症を広げやすくするから、取引に関係した人以外に不利益が及ぶ。これは、経済学では「外部不経済」と呼ばれている。この外部不経済に教科書的に対応すると、サービスの提供を減らした事業者(外食産業や旅行業者)に補助金を支給するか、サービスへの需要を減らすために、外食や旅行に課税することになる。営業時間の短縮に協力した外食産業には協力金が支払われているが、これはサービス提供を減らしたことへの補助金だと解釈できる。

ところが昨年夏に実施されたGoToキャンペーンは、外部不経済を発生させている活動に補助金を与えていることになり、教科書的な対応とは全く逆の政策となる。支持する人は少ないだろうが、私は、旅行や外食に課税し、その税収を財源として関連業者を救済するという政策が最も効果的だと考えている。

以上のような政策の誤りは、今後再び繰り返される可能性がある。第1の、規模ありきの経済対策については、岸田総理自身が今後大規模な経済対策を行うと述べている。くれぐれも賢明な支出を心がけて欲しいものだ。第2の、給付金については、衆院選での野党の公約にも登場しているし、与党内でも、具体的な内容は決まっていないが、何らかの給付金が実行されそうである。第3の、GoToキャンペーンについては、既に一部の自治体で再開の動きがあるが、今後、新型コロナ感染症が収まってきたらさらに広がっていくことになるだろう。感染症の動きを監視しながら、弾力的に対応できるようにしておき、くれぐれも感染症の拡大につながることのないようにして欲しいものだ。

2021年10月4日号 週刊「世界と日本」第2206号 より

ポストコロナ時代『国と地方の行政はどう見直していくべきか』

元国税庁長官

ベトナム簿記普及推進協議会名誉理事長 大武 健一郎 氏

《おおたけ・けんいちろう》

昭和21年生まれ。東京都出身。昭和45年東京大学卒業後、大蔵省(現財務省)入省。大阪国税局長、国税庁長官を歴任。退官(平成17年)後、商工組合中央金庫副理事長。現在、大和大学特任教授、北京中央財経大学名誉教授。著書は『データで示す日本の大転換「当たり前」への回帰』(かんき出版)、『「平和のプロ」日本は「戦争のプロ」ベトナムに学べ』(毎日新聞社)など多数。

1 パラダイム大転換の中にいる世界と日本

現在、世界も日本もパラダイム転換の中におかれている。

世界でIT革命が進み、従来行ってきた経済活動も行政サービスもITを活用して各個人、各企業の状況を把握して対応することが可能となった。したがって、ビジネスも行政も従来のやり方を改め、IT活用が可能となるシステムに改変し、それに対応できる人材が必要となっている。

産業発展と地球上の人口増加で地球環境が大きく揺らぎ、世界各地で自然災害が起きている。CO2排出の増加を抑えることが不可欠となって、従来のような化石燃料によるエネルギーを使った大量生産、大量消費、大量廃棄のシステムは転換させる必要に迫られている。

戦後75年が経ち、米中の対立や宗教対立が激しさを増し、平和に向かってきたベクトルが戦争や紛争に向かうベクトルへ転換し始めている。そのため、人災のリスクも高まっている。

その上、日本では少子化が進み、有史以来初めて構造的に人口減少へ向かい、21世紀末には9000万人台へと移行するという大転換の真只中にある。

2 コロナ禍で起きたこと

①このようなパラダイム転換の中でコロナによるパンデミックが起きた。

コロナ禍による経済の落ち込みを防ぐため、先進国は異次元金融緩和と財政出動を行った。その結果、日本はもとより欧米先進国は財政破綻ともいうべき状況に陥った。これらの経済政策により世界的に資産インフレと格差拡大が一層広まっている。不況にもかかわらず世界の株式市場の株価は高騰し、住宅価格等も欧米各国で上昇が続いている。日本でも労働賃金は上がらないのに、株価等資産価格だけが上昇し、資産を持っている人と持っていない人の格差は大きく拡がって、一億総中流と言われた時代は今は昔の状況になっている。コロナ対策に対する不満が噴出しているが、資産を持たない人達の不満が政治に対する不満にもつながっている面が強いと思われる。

②欧米民主主義国家は個人の自由を前提とする社会を標榜してきたため、コロナ拡大を抑えるための人流抑制が機能せず、コロナ禍が拡大して、国民の政権への不満が表面化している。それに対して中国等個人の自由を抑制してきた国家主導型の社会主義国家は、コロナ禍の拡大を抑制した結果、経済回復も早く、国家主導型の国家運営が危機対応に適しているとして自信を強めている。特に、日本のように国民への協力を求める一方、人流抑制をまったくできない自由な国では政権への批判が表面化し、国民の意向に右往左往して衆愚政治の状況に陥っている。国家的危機対応としては、国家主導型の「規制」も行える対応が必要であることが明らかになった。これから頻発することが予測される天災や人災等の危機対応として国家主導で行える体制を作り、危機が去った後には元の国民の自由を尊重した民主主義体制に戻れる体制転換の仕組みを策定しておくことが求められている。

③コロナ対応に日本が失敗した最大の原因は平時における国家体制だけを定め、緊急時の国家の役割を定めず、コロナ禍に対して平時の対応をしたことにある。その意味で平成の時代に行った地方分権は、コロナ禍のような国家的危機の時には地方分権し過ぎていて、国家は各地の状況が把握できず、その対応もすべて地方自治体任せになってしまった。例えば、コロナ対応をする保健所が地方自治体の下にあるため、官邸や厚生労働省が叫んでも保健所へは届かず、定員削減で小さくなった保健所の苦況も官邸等に届かないということも起きていた。医師会とのパイプも各自治体に任せるという状況になって、各医師会の対応もバラバラで大都市部と地方では状況は異なり、全国的対策はほとんどできなかった。これからは、緊急時には国家主導型の対応がとれる仕組みを早急に作る必要がある。

3 ポストコロナ時代の国家の役割と地方行政のあり方

①前述のように、緊急時においては国民への規制を含めて国が中心となって全国の国民を主導する体制が必要となる。その為にはITを活用した行政作りが重要となる。特に、国民には全員にマイナンバーが付与されているので、マイナンバーを活用して国民一人一人を把握して緊急時の対応を図る必要がある。コロナになって貧しくなった人とコロナでむしろ豊かになった人に同じようにお金を配るようなことは無駄以外の何ものでもない。コロナのマスクも全員に配布されたが、利用されないマスクが山積みとなった。これからはマイナンバーを活用して必要な人に必要なカネやモノを給付することが求められる。

②平時においても社会保障給付をマイナンバーを活用してITによる行政に移行することが求められる。一律給付という仕組みは、IT化ができていない状況での行政手法だ。例えば、年金給付も掛金と加入期間に応じて国庫負担も一律に付与して給付することをやめ、保険負担分は各人に給付するとしても国庫負担分はマイナンバーを活用して一人一人の経済状況を確認して貧しい方々に給付することが求められる。これからは、年金だけでなくすべての行政サービスを国民一人一人の状況を把握して行う必要がある。それが可能になるIT活用こそがこれからの国、地方自治体を通じた行政改革の最重要課題だと思われる。

③コロナ禍で判明したもう1つの問題は「国、都道府県、市町村」という地方行政組織の問題だ。広域の人流でわかったように東京都でのコロナ拡大は都にとどまらず、神奈川、埼玉、千葉の4都県での共同の対応が必要となった。大阪でも兵庫、京都等広域での対応が必要となった。したがって、都道府県制を見直して道州制のような広域での組織とし、市町村には人口減少で益々人口の少ない市町村も増えるので、例えば50万人以上の政令市とそれ以外の区域に区分し、政令市以外は道州が直接管轄していく方が合理的と思われる。

今後は疫病だけでなく天災も人災も増えてくると思われるので、平時と緊急時を区別して、平時は地方行政組織を通じて、緊急時は国が直轄で行政サービスを提供することが必要となっていると思われる。

2021年9月20日号 週刊「世界と日本」第2205号 より

二〇二一年後半 世界経済の展開は

法政大学大学院 政策創造研究科教授 真壁 昭夫 氏

《まかべ・あきお》

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社へ出向。帰国後、内閣府経済動向分析チームメンバー、みずほ総研主席研究員などを経て現職。著書は『ディープインパクト不況』、『資産運用 見るだけノート』など多数。

2020年4月中旬に世界経済は底を打ち、その後は緩やかに回復してきた。そのプロセスを確認すると、まず、積極的かつ前倒しで進められたインフラ投資などによって中国経済が上向き、その後に米国経済が自律的に回復した。米中の景気回復に支えられ、日欧の経済は徐々に持ち直した。

しかし、ここにきて世界経済の回復ペースには鈍化の兆しが出始め、先行きの不確定要素が増えている。まず、中国経済の減速懸念がある。デルタ株などによる感染の再拡大は、世界経済の供給制約を一段と深刻化させている。さらに、早ければ年末までに、米国で資産買入の段階的縮小(テーパリング)が開始される可能性もある。主に海外の素材や、機械、自動車の需要を取り込んで製造業を中心に持ち直してきたわが国経済の下方リスクは増大傾向にあると考えられる。

減速懸念高まる中国経済

新型コロナウイルスの感染が発生した後、中国共産党政権は迅速に経済対策を実行し、早期の景気回復を実現した。2020年1〜3月期、中国経済はマイナス成長に落ち込んだ。その後、かなり急速に中国の生産が回復した。同年4月に工業生産と新車販売台数が前年同月比でプラスに転じた。翌5月に財新が発表する総合PMI(購買担当者景気指数)は景気の強弱の境目である50を上回り、8月に小売売上高が前年同月の実績を上回った。2021年7月まで中国のPMIは製造業、非製造業ともに50を上回っている。ただし、2021年4月頃から消費の回復ペースが弱まり始めた。4月の新車販売台数は前年同月比8・6%に伸び率が鈍化し、5月以降は前年同月の実績を下回っている。7月の小売売上高、固定資産投資、工業生産などの主要経済指標は事前予想を下回り、中国の景気減速懸念は高まっている。

その背景には大きく2つの要因がある。まず、2020年春先以降に前倒しでインフラ対策などが実行されたことがある。経済対策が一巡し、景気の下支え効果は弱まっていると考えられる。さらなる景気減速を回避するために、共産党政権はインフラ投資や中小企業の資金繰り支援を一段と強化するだろう。

もう1つが、消費者の節約志向だ。これは長期的な変化だ。リーマン・ショック後の度重なるインフラ投資によって資本の効率性は低下し、ある意味で中国は経済成長の限界を迎えつつある。経済成長率が鈍化する中で消費者は予備的動機を強め、景気が上向いたとしても消費を抑える心理が強まっているようだ。中国国内での感染再拡大や共産党政権によるIT企業への締め付け強化も消費者心理にマイナスの影響を与え、目先、中国の景気減速懸念は高まりやすい。

深刻化する世界経済の供給制約

次に、感染再拡大により、世界経済の供給制約が深刻だ。特に、自動車産業への打撃は大きい。

昨年4月以降、中国や米国で自動車のペントアップディマンドが発現し始めた。その一方で、米中対立やデジタル化の加速によって世界全体で半導体が不足した。その結果、新車の供給が遅れ、世界的に中古車の需要が押し上げられた。2021年6月と7月の米国の消費者物価指数を品目別にみると、両月とも中古車価格は前年同月から40%超上昇した。

8月に入り、トヨタ自動車は当初の計画に比べて9月の世界生産を4割減らすと明らかにした。その背景には、アジア新興国での感染再拡大によるマイコンなどの車載半導体、半導体の部材、ワイヤーハーネス、自動車ランプなどの工場の稼働制限や一時閉鎖がある。

主要国の経済にとって、自動車産業は雇用をはじめすそ野の広い産業構造を形成している。完成車の生産減少は製造業の景況感を軟化させるだろう。また、感染再拡大によって塩化ビニールなど基礎資材の供給制約も深刻化している。船員の交代の遅れや港湾施設の稼働率低下によって海運コストも上昇している。

供給制約の深刻化は、世界経済にマイナスの影響を与える。昨年4月以降の世界経済の回復は、デジタル化の加速などを背景とする製造業の成長に支えられた。その一方で、感染の再拡大によって世界全体で飲食、宿泊、交通などのサービス業にはマイナスの影響が及び、経済は二極化している(K字型の景気回復)。足許の世界経済の景況感をK字型回復に当てはめて考えると、感染再拡大は、サービス業の業況を悪化させて下向きの線の落ち込み方を強め、回復を支えてきた上向きの線の上昇の勢いを弱めている。

高まるテーパリングの可能性

その状況下、米国経済では自律的に労働市場が改善している。ワクチン接種も景気の緩やかな回復を支え、米国では生産者物価指数と消費者物価指数の両方が上昇している。わが国と異なり、米国経済では個人の需要が旺盛であり、企業はコスト増加分を最終価格に転嫁しやすい。デルタ株などの感染再拡大は米国経済の回復ペースを弱める要因だが、不安定さを伴いつつも米国経済は緩やかな回復ペースを維持する可能性がある。そうした展開が想定される中で中央銀行が緩和的な金融政策を続けると、インフレの加速や株式や住宅などの資産価格高騰によって、景気は一段と過熱するだろう。

7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨によると、景気のさらなる過熱を警戒する米連邦準備理事会(FRB)関係者は徐々に増えている。複数の参加者は、今後数カ月のうちにテーパリングを開始する環境が整うと述べた。早めに緩やかに資産の買い入れ額を減らすことによって、金融市場と経済への影響を軽減できるとの指摘も出た。

米国内での感染再拡大がどう推移するかに影響される部分はあるが、秋口以降も米国経済の緩やかな回復ペースが続く場合、早ければ年内にテーパリングが開始される可能性はある。FRB関係者からテーパリング開始への言及は増えるだろう。本当にテーパリングが開始されるとなれば、過剰流動性が吸収されることによって世界的に株価は調整し、新興国の金融市場では企業などの債務リスクが高まり、資金が海外に流出する恐れがある。

当面、世界経済の不安定感は高まりやすい。わが国経済の先行きは楽観できない。国内での感染再拡大は深刻であり、インバウンド需要も蒸発している。年末にかけて、外需を取り込んで成長してきた製造業、動線の絞り込みによって業況悪化が著しい非製造業の両面で、わが国経済の持ち直しペースが鈍化する可能性は高まっている。

2021年9月6日号 週刊「世界と日本」第2204号 より

シニアは老害ではない

千葉商科大学 国際教養学部准教授 常見 陽平 氏

《つねみ・ようへい》

1974年生まれ。北海道出身。一橋大学商学部卒業。同大学大学院社会学研究科修士課程修了。㈱リクルート、玩具メーカー、コンサルティング会社を経てフリーに。雇用・労働、キャリア、若者論などをテーマに執筆、講演に活躍中。千葉商科大学国際教養学部専任講師を経て現職。著書は『社畜上等!』、『なぜ、残業はなくならないのか』、『「就活」と日本社会』など多数。

コロナでシニアは輝く。絶望の先にある希望の話をしたい。

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。2021年8月中旬現在、緊急事態宣言が13の都府県に、まん延防止策が16の道県に発令されている。

2021年に入り、各地でワクチン接種が始まり、収束の兆しが見えたかのように思われたが、新規感染者数の数は都市部を中心に増え続けている。一部のエリアでは、医療崩壊が現実のものとなっている。在宅での療養を余儀なくされる人もおり、その中から死者や重篤化する人も出ている。むしろ、昨年同時期よりも事態が悪化しているのは明らかである。

このような状況の中、シニア世代はどのように働くべきか。

新型コロナウイルスショックへの対策も、シニア世代の活躍も、我が国にとって、重要な取り組み事項である。一方、シニア世代は新型コロナウイルスに対して弱い存在である。同ウイルスで重篤化しやすいのは、高齢者や、基礎疾患のある人である。シニア世代に対しては、ワクチン接種は早期に行われた。ただ、ワクチン接種後の感染なども報告されており、必ずしも安心できない。

新型コロナウイルスショックにより、テレワークの推進が叫ばれ続けている。政府も、感染拡大が激しい自治体も、いかに人の流入を減らすかが、喫緊の課題である。ただ、シニア=ITに弱いとレッテル貼りをするつもりはないが、この支援も必要だろう。

ここで、一度立ち止まりたい。なぜシニアの活躍が必要か。様々な立場から考えることにしよう。

この記事を読んでいる方の中には、60歳以上の方も多いことだろう。ここで問いかけたい。「シニアの皆さん」と声をかけられて、あなたは振り向くだろうか? 特に60代前半の方は振り向かないことだろう。そもそも、自分が年老いているという認識がないのではないか。今どきのシニアは身も心も若いのだ。

ネット上で定期的に話題になるのだが、昔の映画やドラマ、漫画、アニメなど各種コンテンツをチェックすると、見た目と年齢に驚く。よく話題となるのは、『サザエさん』の波平が54歳、フネさんが49歳だという話だ。今どき、この年齢であれだけ老けた人はいないだろう。

日本人は、いまや平均寿命(その年に生まれた0歳児が、平均で何歳まで生きるかを予測した数値)においても、健康寿命(平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間)においても世界トップクラスである。

厚生労働省の集計によると、2020年の日本人の平均寿命は女性が87・74歳、男性が81・64歳でいずれも過去最高を更新した。女性は世界1位、男性は世界2位である。健康寿命においては、WHOが発表した2021年版の世界保健統計によると、男女平均の健康寿命が最も長い国は日本で74・1歳だった。「人生100年時代」が叫ばれて久しいが、日本人の寿命は伸びているし、健康寿命はいまや世界一だ。

社会全体では人口減少社会に転じている。新型コロナウイルスショックによるリストラなど、コロナ失業が話題となるが、中長期でみると我が国は人手不足である。シニアに対する期待は高まっている。

もちろん、社会保障の問題もある。年金の受給開始年齢が繰り下げとなる中、働かざるを得ないという事情もある。

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備が必要となっている。すでに、制度上も日本社会は70歳まで希望すれば働くことができる社会になっている。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、今年度から施行されている。この改正は個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものである。65歳までの雇用確保が義務化された上、70歳までの就業確保が努力義務となった。

もっとも、この改正は必ずしも「同じ会社」で「同じ仕事」や「同じ給料」を「全員」に保証するものではない。どのように働き続けるか。自分自身でデザインしなくてはならない。

話を新型コロナウイルス関連に移す。残念ながら、この感染症との闘いは終わりが見えない。さらに言うならば、地球の環境は変化しており、今後、第2、第3の感染症が現れかねない。自然災害も深刻化している。年齢に関係なく、感染症や自然災害に向き合いつつ、働くスキルが求められる。つまり、端的に言うならば、どの世代もテレワークに慣れなくてはならないということである。

シニア層はITスキルが低いと決めつけるのは誤った認識である。現役時代にPCやスマホを利用していた世代がシニア層になっている。一方、PCやスマホを利用できるなら、必ずテレワークができるわけではない。テレワークにはITスキル以外のノウハウも必要なのだ。会議の運営スキル、1人でも自己管理をし、仕事を成し遂げるスキルなどである。さらに、シニアの仕事においては、組織から離れて、フリーランスで活躍するというケースも考えられる。様々な年齢の、多様な職種の人々とチームを組み、仕事を成し遂げる能力も求められる。

政府や自治体はテレワーク推進を呼びかけている。既にIT機器を揃えるための助成金なども用意されているのだが、それだけでなく、特にシニア層向けにテレワーク、さらにはフリーランスで働くノウハウを指南する場も拡充して頂きたい。

その場では、愛されるシニア像も提示するべきだ。個人的には人生経験や人脈を活かし、オンライン上で名番頭として、若手にとって頼れる存在になることを願っている。たとえば、若い営業課長をシニア営業担当が支える体制と、課のパフォーマンスは上がる。仕事上の課題解決から、人間関係の円滑化にまでシニアが貢献する。

シニアは老害ではない。日本の宝である。新型コロナウイルスショックの収束を祈るのみだが、これにより、シニアがますます輝くことを祈っている。

2021年8月23日号 週刊「世界と日本」第2203号 より

「勝者なき総選挙」の様相

脱せるか「漂流する政治状況」

評論家 ノンフィクション作家 塩田 潮 氏

《しおた・うしお》

1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『田中角栄失脚』、『日本国憲法をつくった男』、『密談の戦後史』、『危機の権力』、『東京は燃えたか』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』など著書多数。

政権担当10カ月余、悪戦苦闘の連続の菅義偉首相が7月23日、夏季東京五輪大会の開幕にこぎ着けた。

2020年9月、安倍晋三前首相の突然の退陣で登場した菅首相は就任時、「新型コロナウイルス未収束、五輪開催不透明、1年後の自民党総裁選、約1年以内の次期衆院選」の4つの壁を背負った異例の出発だった。

壁の突破に成功すれば「長期本格政権」、失敗だと「急場の臨時首相」で終わるという苦境は今も変わらない。五輪開催中にコロナの爆発的感染拡大が起これば、支持率の大幅下落、政権の死に体化もという懸念と背中合わせだ。

菅首相が描く政権戦略は、4つの壁を克服して第2次内閣に到達し、新布陣で目標の菅流の構造改革や経済政策に本格挑戦、というシナリオに違いない。第2次内閣には、自民党総裁任期満了(9月30日)に伴う総裁選と、衆議院議員任期満了(10月21日)をにらんだ衆院選の両方を突破する必要がある。

五輪閉幕後、菅首相を待ち受けるのは、衆院選前の早期退陣、衆院選大敗による引責辞任、衆院選不振に伴う政権弱体化と菅降ろしの激化、衆院選乗り切りと総裁再選による続投成功の4つの道のどれかだ。ところが、五輪開幕前の7月16日発表の時事通信調査で、内閣支持率は29・3%まで下落した。

支持率20%台は「政権維持の赤信号」といわれている。もしコロナによる五輪失敗などで人気がさらに下落すれば、衆院選での「党の顔」の取り替えを求める声が自民党内から噴出し、衆院選前の首相辞任という事態も、と予想する人もいる。

だが、菅首相に近い森山裕国会対策委員長は「それはない」と明言する。総裁選圧勝で登場したトップを在任1年で衆院選前に交代させるエネルギーは自民党にはないと見る。

気になるのは総裁選と衆院選の関係だ。任期満了時期に従えば、総裁選の後に衆院選という順番だが、自民党は「党の総意よりも衆院選で示される民意を重視すべき」という論理で、総裁選の衆院選後への先送りと総裁任期の2カ月程度の特例延長を認める方向に動くのではないか。

その場合、衆院選は菅首相による解散・総選挙と、衆議院議員任期満了の無解散・総選挙の2つの選択肢がある。首相は「追い込まれ型」となる解散権不行使の任期満了総選挙は避けたいはずだ。

解散は通常、国会の会期中に行われる。一方、任期満了総選挙は国会閉会から24日以後と決められている(公職選挙法31条2項)。

菅首相は8月か9月上旬の開会、10月21日かその直前を会期末とする臨時国会を設定して会期中のどこかで解散を行えば、任期満了総選挙を回避できる。

解散・総選挙の時期は「9月上旬の解散・10月前半の総選挙」と「10月中旬以降の解散・11月総選挙」の2案が考えられる。前者が常識的な選択肢で、菅首相もその予定、という解説が有力だ。

一方、もともと「総選挙は急がない」という考えの菅首相は、先に行けば行くほどコロナ収束がより確実になるという判断から、異例中の異例の議員任期満了後の総選挙を選択するかもしれない。

11月総選挙の場合、菅首相は9月上旬に10月解散を予告すると見られる。そうしなければ、任期満了総選挙の準備が始まるからだ。

菅内閣での総選挙となれば、首相の命運はもちろん衆院選の結果による。安倍前首相にその点を質問したら、「自民党の総裁は選挙次第。総選挙で負けなければ大丈夫。今回は負け方による」という答えが返ってきた。

勝敗ラインについては、菅擁護勢力は「与党で過半数の233」という超低水準の数字を唱える。7月現在、自民党の議席数は277で、過半数を44、上回っている。現実に45以上の減となり、単独過半数を割り込む大敗となれば、首相は退陣を即断するだろう。

過半数は維持できたが、議席減という場合の「負け方」の判定は微妙だ。獲得議席が250以下だと、次期総裁選はトップ選び直しの本格的な権力争奪戦となる。逆に270超を確保すれば、菅首相は続投、総裁選も無投票再選が確実だ。

議席予想で「自民躍進」を唱える声はほとんど聞こえてこない。他方、「野党勝勢」という見立ても皆無に近い。野党側の実状は政権の自滅待ちで、好材料は見当たらない。

衆院選はどの党が最も浅い傷で済むかを競う「勝者なき総選挙」となる気配が濃厚だ。「コロナ危機の下での衰退日本」という深刻な問題への取り組みが政治の重要なテーマとなっているのに、与野党とも問題認識力と課題解決力に欠け、「無力政治」を実感する国民は多いと思われる。

「勝者なき総選挙」に終わるとすれば、日本政治の舵取りを託すべき政党と政治家が見当たらない、と国民が判定を下したことになる。「漂流する政治」の課題は何か。

自民党の将来を左右するのは、菅首相の続投の是非も含めて、指導者の人材の問題だ。野党側は、今や国民の信頼感と期待感はほぼゼロという「危機的野党」の現状を打ち破る突破力がカギとなる。

実際には今も「政権交代可能な政党政治」を望む国民は少なくないが、むしろ問われているのは、政党と政治家を選ぶ民意の側である。既存の野党の枠組みを超えた「もう1つの大きな野党勢力」の創出を促す強い変革意欲を国民が持ち合わせているかどうか。

「勝者なき総選挙」の後、与野党ともに決定打を欠く「漂流する政治」の状況下で、不人気首相だが実務家として定評のある菅首相が、結果的に最短でも22年の参院選まで続投し、コロナ危機という歴史的な転換期の日本政治を担い続ける展開もありうる。

コロナ危機が照らし出した政治と行政、経済・産業などの「見えなかった弊害と限界」に目を向け、実務能力を発揮して、「危機の首相」として日本の病弊の克服で結果を出すことができれば、「歴史的な急場の臨時首相」という評価を手にする可能性もある。

土俵際の菅首相の踏張り所である。

2021年7月27日号 週刊「世界と日本」第2202号 より

渋沢栄一『論語と算盤』

道徳の涵養『論語』が第一

大阪大学名誉教授 加地 伸行 氏

《かじ・のぶゆき》

昭和11年大阪生まれ。同35年京都大学文学部卒業、高野山大学、名古屋大学助教授、大阪大学教授を歴任。現在、大阪大学名誉教授。文学博士。儒教を中心とする中国哲学史の研究とともに現代世相について批判・提言をしている。著書に『儒教とは何か』『マスコミ偽善者列伝』『令和の「論語と算盤」』など。

渋沢栄一—有名な人物ではあるが、これまでは、知る人ぞ知る、という感じであった。ところが、次の新1万円札の刷りこみ画像のモデルとなるということが決まってから、ブームとなってきている。その最前線に立っているのは、NHKテレビの日曜夜の連続ドラマ「青天を衝(つ)け」であり、渋沢の伝記ドラマとなっている。伝記物の面白さは、事実の面白さにある。それはそうである。

平々凡々の人生であっては、ドラマに仕立てられない。やはり、まさにドラマティックな内容でなくては、だれも相手にしない。

さて、本紙読者諸氏は、こうお思いであろう。その渋沢とお前とは、どういう関係にあるのかと。

そこで、そのこと、まず申し上げたい。もちろん、深い関係があるわけではなかった。ところが、平成18、19年ごろであったか、角川書店から渋沢栄一の『論語と算盤』の文庫版を出版するので、その解説・解題ならびに書中に引用の漢文が原文のままのものが多いので、その句読点・書き下し文・現代語訳等を加えてほしい、つまりは監修をという話であった。

そこで引き受けて平成20年刊、現在、版を重ねて29版。これは、今から17、8年も昔のこと。その後、いろいろな『論語と算盤』が出てきたが、老生が下した漢文の読みかたや現代語訳をパクったものがかなりある。もちろん、老生に〈仁義を切った者〉はゼロ。そういう破廉恥(はれんち)な連中に読ませるべき本こそ、『論語と算盤』であるがのう。

閑話休題(さて)、『論語と算盤』は、厳密な意味では渋沢の〈著述〉ではない。渋沢を慕っていた人々が渋沢の許可を得て編集したものである。もっとも、記されてはいないが、刊行前におそらくは渋沢が眼を通したものと考える。弟子に編集させたものを師匠が読んで手を入れて刊行するのは普通のことだった。

老生も関わった角川版『論語と算盤』は、渋沢の述べたことのほとんどもとの形を集録しているので、テキストとして安心できる。『論語と算盤』の現代日本語訳版のものもあるが、下手な訳で原文の雰囲気がまったく伝わってこないので、お勧めしない。

さて、『論語と算盤』の見所の第一をまず申し上げよう。ずばり、東北アジアの文章の伝統的作法に基づいている点である。

東北アジア儒教文化圏における文章作法とは、こうである。世のすぐれた事柄は、古典がすでにすべて言い尽くしている。だから、後世の者は、己れの文章を書き、何かを述べるときは、すぐれた古典の文を頭の中において、それに合わせて論述すべきだ、という考えかたなのである。

そういう文章作法を『論語と算盤』はきちんと踏んでいる。だから、ある章における論述が終わると、必ずその趣旨をまとめている古典文を引用している。もちろん原文は漢文なので、角川版においては老生がその訳語を附している。

すなわち『論語と算盤』において、各章それぞれが古典を中心とする意見書となっているのである。

これが東北アジアにおける文章作法。そのことを『論語』自身がこう言っている。「述べて作らず」と。自分は創作などしない。すぐれたものは、聖人によってすでに作られているので、自分はその聖人のことばを述べる(その意味を推しはからって広げ、詳しく述べる)のである、と。

事実、『論語と算盤』各章において、終結するごとに、古典の文を引用している。

すなわち『論語と算盤』の読みどころは、各章のその内容と、その後に引用されている古典の文との関係を読み解く、という点にある。

と説明すると、恐らく、大半の方々は、そんな面倒なこと、とお思いなさることであろう。それはそれでいいと思う。各章の渋沢の話自身が読んで面白いので。ただ、老生の言いたかったことは、渋沢の背後にある伝統的な文章作法の重味である。

さて、それはそれとして、渋沢の意見について述べよう。もうそれは、いろいろな人が言い尽くしている感があるが、それらの意見に対して老生は違った見方をしている。

例えば、信用。商業においては、ただ利益を得ようとするだけではだめだとし、信用といった道徳性を深めることを渋沢は説いた。すなわち〈商業と信用との一体化〉の思想が高く評価されている。多くの渋沢論の骨子がそれである。そして、その道徳性のモデルの多くを『論語』に求めていることを重視し、〈論語と算盤〉すなわち〈道徳と経済〉という書物になっていったという。

しかし、老生、そういう単純な足し算に対して疑問を抱いている。

なぜか。答えは、江戸時代の商家の家訓にある。それも三井家、住友家、鴻池家……といった大商人の本家における家訓である。

その家訓に共通するものこそ〈信用〉である。江戸時代、世界経済に先駆(さきがけ)けて、為替制を始めたのは日本の大商人たちである。

江戸と上方(かみがた)(京・大阪)との長い距離において、金子(きんす)銀子(ぎんす)を持ち運びするのは危険であったし、重くて運搬も手がかかる。それを解決した方法が為替決済であった。

しかし、為替自体はいわば紙切れである。それを通貨価格と同一として扱うのは、相手を〈信用〉すればこそである。

すなわち、両替商(現在の金融業)にとっては信用が第一であった。だからこそ三井、住友らは、家訓にそれを盛りこんだのであった。

それを深く理解していた人々の1人が渋沢であった。だからこそ信用を強調したのである。偶然にも、マックス・ウェーバーも資本主義の真の発展には信用が必要と論じた。

渋沢はその信用すなわち道徳を涵養(かんよう)するには、人々が読み慣れた『論語』が第一、ということを述べたのである。

2021年7月5日号 週刊「世界と日本」第2200号 より

日本経済 現状と今後は

法政大学大学院 政策創造研究科教授 真壁 昭夫 氏

《まかべ・あきお》

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社へ出向。帰国後、内閣府経済動向分析チームメンバー、みずほ総研主席研究員などを経て現職。著書は『ディープインパクト不況』、『資産運用 見るだけノート』など多数。

2021年6月中旬時点で、わが国経済はやや回復ペースが鈍っている。産業別に足元の経済環境を確認すると、製造業の景況感は持ち直している一方で、サービス業など非製造業の景況感の回復は遅れ気味だ。その意味では、わが国経済の“K字型"の展開(二極化)が鮮明であり、足元では下向き線の落ち込みの勢いが鮮明化していると言えるだろう。その背景には、新型コロナウイルスワクチン接種の遅れ、国内での感染の継続、およびインバウンド需要の蒸発がある。

今後の展開を考えた時、わが国経済の先行きは慎重に考えるべきだろう。特に、ワクチン接種の遅れの影響は軽視できない。経済の正常化にワクチン接種は欠かせない。感染以外のリスク要因もある。例えば、半導体不足が長引けば、わが国の生産活動は下押しされるだろう。

鮮明化するK字型の経済回復の展開

世界経済全体を俯瞰すると、米国と中国の景気は回復基調にある。特に、米国ではバイデン政権の1.9兆㌦(約200兆円)の経済対策が自律的な景気回復を勢いづかせ、経済の実力以上に需要が拡大する“高圧経済”の可能性が高まっている。輸出を中心に中国経済も相応に好調だ。

そうした海外経済の好転が、自動車、機械、電子部品、半導体関連の部材をはじめとするわが国の製造業の業況回復を支えている。その象徴的なデータの1つに工作機械受注がある。4月の工作機械受注は前年同月比220.8%増加した。工作機械受注の約7割を占める外需は同251.2%増加した。外需に支えられて、わが国の生産活動は国内で感染が急拡大する以前の水準を回復している。4月の鉱工業生産指数(季節調整値)は100と、2020年1月の99.1を上回った。

製造業の回復とは対照的に、非製造業の景況感は厳しい。ワクチン接種の遅れや感染の継続によって外出が減り(動線の寸断)、国内の飲食、宿泊、交通などの業況は厳しい状況が続いている。それに加えて、インバウンド需要の蒸発もサービス業の業況を下押ししている。

その一方で、内閣府が発表した4月の「景気ウォッチャー調査」を参照すると、家計動向に関する調査ではワクチン接種の遅れや感染の継続によって“巣籠り需要"が再拡大していることが示されている。それは、総合スーパーや家電量販店、ホームセンターなどの業況を下支えする要因だ。ただ、巣ごもり需要にはGDPの53%程度を占める個人消費全体の落ち込みをカバーするほどの強さがない。先行きに慎重な事業者は多く、全体として国内の雇用・所得環境は不安定と考えられる。

深刻なわが国のワクチン接種の遅れ

わが国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に基づくと、優先されなければならない政策はワクチン接種を進めることだ。ワクチン接種が進めば、徐々に感染者数は頭打ちになり、動線は修復に向かうだろう。それは非製造業の景況感や雇用・所得環境の持ち直しに欠かせない要素の1つだ。

しかし、わが国のワクチン接種は遅れている。6月6日時点で、わが国で最低1回のワクチン接種を受けた人が人口に占める割合は約10%であり、米国の約51%や欧州各国の40%台を下回っている。その差が各国景況感の強弱を分けている。

ワクチン接種などによって米国経済は正常化に向かっている。その結果、5月31日に経済開発協力機構(OECD)が発表した世界経済見通では、2021年の世界経済のGDP成長率予想が5.8%(3月時点での予測は5.6%)に上方修正された。その一方で、本年のわが国経済のGDP成長率予想は2.6%へ0.1ポイント下方修正された。5月のサービス業PMI(購買担当者景気指数)を見ると、米国やユーロ圏では指数が50を上回って推移している。それに対して、わが国のサービス業PMIは46.5へ落ち込んだ。主要先進国の中で、わが国の景況感は最も厳しいと言っても過言ではないだろう。

ワクチン接種の遅れは、五輪開催に関する国内世論にも無視できない影響を与えている可能性がある。世論調査にもよるが、全体の傾向としては五輪開催に慎重な世論は多いとみられる。その背景には、国内でのワクチン接種が遅れる中で五輪を開催すれば、海外から感染が流入し国内の感染が再拡大する、状況によって医療体制ひっ迫の展開もあり得るといった懸念があるだろう。

今後の日本経済の展開予想

今後、政府がワクチンの接種体制を強化し、感染を抑えられるなら、年後半にかけて非製造業の景況感は持ち直す可能性がある。その場合、K字型の動きを伴いつつもわが国経済の持ち直しペースは幾分か強まるだろう。

ただし、わが国でワクチン接種という最優先されるべき政策が遅れたことは軽視できない。早晩、その状況が改善されるとは考えづらく、国内外の感染の抑制度合いによって、わが国経済の回復ペースがやや鈍化する可能性は残る。東南アジアなどでの感染が長引けば、わが国の自動車メーカーの生産活動により大きな影響が及ぶ可能性がある。また、海外での感染動向は、世界的な貿易の鈍化懸念や、インバウンド需要の回復にも影響する。世界経済への半導体供給者として影響力を強める台湾積体電路製造(TSMC)の本拠地である台湾での感染再拡大も軽視できない。コロナウイルス感染がわが国経済に与える影響は慎重に考えるべきだ。

感染以外の不確定要素もある。まず、米中対立などによって世界的に半導体が不足している。台湾では、水、電力、人材不足が深刻と聞く。台湾の水不足などが深刻化すればTSMCの操業度は低下し、半導体の不足は深刻化するだろう。それはわが国の自動車生産などにマイナスだ。反対に、TSMCの生産水準が維持され、かつ、ルネサスエレクトロニクスの那珂工場(茨城県ひたちなか市)の生産が火災前の水準に回復すれば、年後半の国内での生産活動は相応に堅調に推移する可能性がある。

米国の金融政策もリスク要因だ。物価上昇が続いた場合、早ければ年後半に、FRBは量的金融緩和の段階的縮小(テーパリング)に踏み切る可能性がある。その展開が鮮明となれば、株価が下落して負の資産効果が発生し、米国経済は減速に向かうだろう。その場合、輸出を中心にわが国経済には暗雲がかかる恐れがある。

2021年4月19日号 週刊「世界と日本」第2195号 より

価値重視の社会へ転換を

(株)大久保アソシエイツ 代表取締役社長 大久保 和孝 氏

《おおくぼ・かずたか》

1973年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒。(株)大久保アソシエイツ代表取締役社長。公認会計士・公認不正検査士。前EY新日本有限責任監査法人 経営専務理事・ERM本部長。慶應義塾大学大学院 特任教授。商工組合中央金庫取締役など上場企業を含む多数の企業・団体等の取締役・監査役に就任。長野県他2市のコンプライアンス担当参与、厚生労働省、文部科学省、国土交通省等の各種委員会委員に就任。著書に『コンプライアンスリスクに対するリテラシーの高い組織をつくる〜激動の時代を生き抜くための唯一の不祥事予防法〜』(第一法規)。

猛威を振るうCovid19(新型コロナウイルス感染症)は、生活を一変させた。人間と感染症の闘いの歴史を紐解くことで、Covid19との向き合い方が見えてくる。人類は気候変動とウイルスとの闘いの繰り返し。今回のパンデミック(感染症の世界的大流行)は、必然の現象とも言える。この20年だけでも、SARS、MERS、SADS、Covid19が、10年、5年、2年の短い間隔で発現。近い将来に次の新種ウイルスが発現する可能性が指摘されており、ウイルスとの戦いが続く覚悟が必要だ。

人類は、気候変動や新興感染症の世界的流行により文明史的転換を繰り返してきた。西暦535年巨大隕石の衝突や火山噴火が地球を襲い異常気象をもたらし、その後に記録に残る最初のペストの流行が起き、古代ローマ帝国の衰退に繋がる。貞観年間(859年から877年)には、隕石落下、富士山大噴火等の天変地異に見舞われると同時にインフルエンザが大流行し、疫病退散を祈って京都・祇園祭が始まった。飢饉に見舞われた農民たちが逃げ出したことで、律令制が崩壊していったと思われる。14世紀半ばから19世紀半ばにかけて続いた小氷河期には、ヨーロッパを中心にペストが蔓延した。寒冷化による穀物の収穫の減少により餌を求めに都市部にネズミが流入し、ノミを媒介して蔓延したと言われている。ネズミの繁殖の遠因は、森林伐採が進み住処を追われたキツネやオオカミが頭数を減らしたことにあり、過度の農地開発が原因とも言われている。また、貿易のグローバル化もペストの蔓延をもたらした一因となった。気候変動の影響は日本にも及び1782年から1788年、天明の大飢饉に苦しんだ農民の行動は、幕末の尊王攘夷運動に繋がっていく。

近年は、世界的な気候変動に加えてグローバル資本主義が限界まで到達する中で、SARS、MERS、そしてCovid19の感染爆発、パンデミックが生じた。人類への感染だけではない。アジアを中心に家畜の伝染病である豚熱(豚コレラ)が蔓延し、日本でも26年ぶりに発生。サバクトビバッタの異常発生は、東アフリカから南アジアにかけて甚大な被害をもたらしている。

もはや、ワクチンや治療薬ができたとしてもコロナ前の社会に戻せないだろう。新たな感染症の脅威にさらされた時代を生き抜くためには、社会構造を抜本的に見直す必要がある。グローバル資本主義のもとで進行してきた、格差問題、社会の分断、地球環境破壊への反転が始まったとも言える。

これまで利点とされてきた、集中・管理・効率重視が、むしろ弱点となって現れてきている。これからは効率優先の「集中・管理」型から、価値重視の「分散・自立」型社会へ、さらにはそれに伴い経済構造までをも変えざるを得ないのではないか。「今だけ、金だけ、自分だけ」といった風潮や、大量生産・大量消費・大量廃棄といった効率優先のライフサイクルが、地球環境を破壊し、気候変動をもたらし、パンデミックを引き起こす要因の1つだといっても過言ではない。

奇しくも、緊急事態宣言下の「不要不急」という言葉が、「本当に必要なもの」と「そうではないもの」を浮かび上がらせた。人々は贅沢で華やかな生活よりも、生き抜くことに努力をはらい、人との関係の在り方や本当に必要なものは何か〜大きすぎず最適なサイズ、質の良いもの、決して華美である必要はない〜を見直す契機となった。

私たちは、これまでの反省に立ち、むしろ、コロナショックを契機と捉え、効率優先の社会から、価値重視の社会に転換していく必要があるのではないか。

具体的には、天変地異への対応も含めた「生命の安全」を第1に考えられる社会システムへと再構築する必要がある。食品や製品の安全だけでなく、地球環境を守るための規制を進め、その規制を乗り越えるための技術革新を促すことが必要だ。株主至上主義を前提とした自由競争から生命が互いに切磋琢磨しあう競争へと転換することができるか。

パンデミックはサプライチェーンの分断ももたらした。これまで企業の競争力の源泉とされたものが、むしろリスク要因になり始めている。拝金主義的なグローバリズムでもなく、トランプ政権のような行き過ぎた保護主義でもなく、二項対立の議論を乗り越えた、「開かれた互恵主義」が必要になる。特定の国が覇権を握り、富と権力を集中管理する時代から、多くの国々が覇権を争うのではなく、共生を軸に富と権力の分散・自立させる社会の構築だ。例えば国際連帯税を導入し、気候変動、貧困、そして感染症のような地球規模の問題に積極的に取り組むことなどが期待される。

国内の都市部と地方の関係にも影響する。都市部を中心としたCovid19の蔓延は、人口密集都市部の限界を表面化させた。病床稼働率を高めた効率優先の病院経営は感染症対策ではむしろ弱点となり、医療崩壊に直結しかねない状況をもたらし、資金や人が集まる都市部は、感染リスクが高い地域とみなされ、中心部への移動を回避する人々の動きも出ている。更にオンラインワークは、中央と地方の在り方の変容を加速させる。国がダメになれば地方も連鎖するのではなく、現場を重視(地域)する分散・自立・価値重視の社会システムを再構築し、大きな環境変化のうねりに適応していく必要性がある。

明治以降の人口分布が逆転する地域主権国家を目指し、大都市への集中・管理から地域の分散・自立へとシフトさせるためには、エネルギー、農業(自給自足)、教育、医療の4分野が自律的な機能のカギを握る。これらを支えるのが、デジタルの活用。

データ社会におけるプラットフォーマーに対して独占禁止法ではなく、他のインフラ事業と同様の公益規制が必要。同時に、ブロックチェーンを非中央集権的なテクノロジーとして活用すれば、様々なデータを地域の活性化・再生のカギとして活用することを可能にする。同時に農業を国家の基本としていくことも重要。

私たちは、目先の報道に流されることなく、今の社会を見つめ直しパンデミックとともに変容する社会構造にしなやかに適応する必要がある。持続的な社会を構築するためにも、企業経営の在り方、人との付き合い方、家族の在り方も見つめ直し、時代に合わせていく不断の努力が求められている。

2021年1月18日号 週刊「世界と日本」第2189号 より

菅政権 今年の展望

最大焦点は次期衆院選

評論家 ノンフィクション作家 塩田 潮 氏

《しおた・うしお》

1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『田中角栄失脚』、『安倍晋三の憲法戦争』、『日本国憲法をつくった男』、『密談の戦後史』、『東京は燃えたか』、『内閣総理大臣の沖縄問題』など著書多数。

新政権の発足から4カ月が過ぎた。安倍晋三前首相の突然の退陣表明で急浮上した菅義偉首相は、自民党内の一部の「スタートダッシュ解散・総選挙」の声には耳を貸さず、2020年末まで、新型コロナウイルス感染の再拡大の中で「慣らし運転」に精出した。新年の幕開けは首相にとって政権運営と権力闘争の本格始動を告げる開演ベルとなる。21年の政治の最大の焦点は、言うまでもなく次期衆院選である。

菅首相は就任時、過去の歴代首相と違って4つの束縛を背負う非運の出発となった。党総裁は前首相の残任期の1年だけ、次期衆院選も1年以内、1年延期後の東京五輪の開催は不透明、コロナ収束も霧の中だ。

1人だけ似たケースの首相がいた。08~09年に政権を担った麻生太郎元首相(現副総理・財務相)である。前任総裁の残任期1年、衆議院議員の任期満了まで1年、加えて大型経済危機といわれたリーマンショックの襲来時の登場だった。

麻生首相は就任直後の衆議院解散を唱えたが、リーマンショック対策優先に切り換え、事実上の任期満了総選挙を選択した。民主党に完敗し、自民党の野党転落、在任1年の短命政権に終わった。

当時、党選挙対策副委員長だった菅氏は麻生首相の早期解散論に反対を唱えたといわれた。12年後、首相として同じ場面に遭遇したが、早期解散説には見向きもしなかった。

次期衆院選は21年の通常国会、予算審議、五輪などの日程から見て、「国会召集後の21年1月解散・2月総選挙」「21年度予算成立後の4月総選挙」「五輪後の8~9月解散・9~10月総選挙」のどれかであるのは疑いない。1月解散説も消えていないが、20年11月後半からは「五輪後」という見方が強くなった。

その後、12月7日に二階俊博幹事長が記者会見で、コロナ対応の第3次補正予算の21年1月中の成立を前提に「通常国会は1月18日召集の方針」と明言した。菅首相と調整済みのはずで、予算審議優先方針なら、1月解散説は消滅する。

元来、菅首相は早期解散慎重論者だ。官房長官時代から「コロナ対応最優先・年内解散なし」が持論だった。

事実上の任期満了選挙でも、コロナと五輪という特別な事情の下では「追い込まれ総選挙」にはならないと読んでいるふしがある。五輪を成功に導き、その成果を武器に、コロナ収束後の衆院選で勝負、と想定している可能性が高い。

「五輪開催・9月解散・衆院選後に総裁選設定」が首相の政権戦略なら、五輪成功、衆院選勝利、総裁再選を果たして21年9月から「長期本格政権」に、というシナリオと見て間違いない。

とはいえ、行く手は険しい。五輪も衆院選もコロナ次第だが、先行きは見えない。

菅首相の21年前半の使命は、コロナ対応と危機管理で失点を最小限にとどめ、同時にコロナで大きく傷んだ経済の立て直しに取り組んで成果を示すことだ。だが、コロナ対策と経済政策の両立は簡単ではない。首相の持ち味の「仕事力」が看板倒れとなれば、「長期本格」の前に「長期低迷」に見舞われ、シナリオは総崩れの危険性がある。

20年11~12月、内閣支持率の急落が続き、早くも「低迷」の気配が見え始めた。日本学術会議や桜を見る会の問題で安全第一の不明確答弁や逃げの説明が目立ち、一方で官房長官時代以来の「人事権を駆使する強権政治」という批判も渦巻く。

それ以上に大きいのは、菅政治の全体像が不明という国民の不満と不安である。菅首相の真骨頂は構造改革、規制改革、地方活性化や分権改革などの独自のミクロ経済政策への挑戦だが、目指す政治の方向性、立国の基本路線、国の将来像や達成目標が見えないという冷評は多い。

菅流改革路線は、多彩な改革プランを随所に仕掛け、結果的に社会の構造や体質の転換を図って経済成長を実現するという道だが、カギは民意の動向だろう。民意が菅流改革を強く支持すれば、菅首相は長期本格政権を手にして改革路線を邁進することができる。

問題は、ミクロ政策の改革路線は国民が実効を実感するのに時間がかかるという壁だ。克服には、改革プランの具体的な内容のアピールだけでなく、首相自ら菅構想のグランドデザインを打ち出す必要がある。その覚悟がなければ、民意の支持は獲得できない。

菅首相も自覚があると思われる。就任直後の20年10月の臨時国会での所信表明演説は具体的な個別政策の列挙に終始したが、21年の通常国会冒頭での施政方針演説で菅政治の全体像や目指す国の形と姿などを明示するため、懸命に準備中という段階ではないか。

21年の政治のポイントは菅首相が「長期本格政権」を手にするかどうかだ。現状ではコロナ情勢、五輪問題、次期衆院選、次期総裁選の4点が軸となる。

首相は4つの束縛の克服と政権継続をもくろむ。片や「1強」打破を目指す野党側は次期衆院選の勝利を狙う。その意味で、21年は前回の衆院選の17年以来、4年ぶりの「政治決戦の年」と映る。

といっても、与党が過半数を79議席も上回っている現状では一発逆転の政権交代実現は不可能に近い。他方、衆議院と違って、参議院では、与党の合計議席は過半数を19、超えているだけだ。もし過半数割れとなれば、政治の風景は一変する。

そう考えると、実際の「政治決戦の年」は次期参院選が行われる22年で、21年はむしろその前哨戦の年と位置づけることができる。

もしかすると、菅首相も内心、政権の正念場は22年と意識しているかもしれない。21年に4つの壁の克服に成功すれば、次の総裁任期は24年9月までとなる。その前に訪れる22年の参院選で、国民は菅政治に対する本格的な判定を行う。

菅首相は向こう1年半で改革路線の実効を目に見える形で示すことができなければ、「決戦の22年」の参院選で国民から首相失格と見放される展開もありうる。そうなれば退場は時間の問題となる。

21年は菅流政治の真贋と菅首相の裸の実力が問われる試金石の1年となりそうだ。

2021年1月4日号 週刊「世界と日本」第2188号 より

日本経済の展開予想

法政大学大学院政策創造研究科教授 真壁 昭夫 氏

《まかべ・あきお》

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社へ出向。帰国後、内閣府経済動向分析チームメンバー、みずほ総研主席研究員などを経て現職。著書は『ディープインパクト不況』、『資産運用 見るだけノート』など多数。

2020年のわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大によって大きく落ち込んだ。4~6月期の実質GDP成長率は、前期比年率換算ベースで28.8%減と戦後最大の落ち込みとなった。7~9月期の成長率は同21.4%増加(1次速報ベース)したものの、直近のピーク(2019年7~9月期)時の実質GDPの規模を6%程度下回っている。

2020年7~9月期までのデータを見ると、成長期待の高い有力プラットフォーマーを持つ米中の経済でさえコロナショック以前の経済規模を回復することはできなかった。それに加えて、中国経済は成長の限界を迎えつつある。その一因として、政府系企業の社債がデフォルトし、債務問題は深刻化している。

その状況下、有力ITプラットフォーマー不在のわが国経済の回復は一筋縄ではいかない。もし感染の第3波によって国内経済が下押しされ、それと同じタイミングでわが国の株価調整が進むのであれば、景気回復が追加的に遅れる展開もあるだろう。

コロナショックで加速する世界経済のデジタル化

2020年2月中旬から3月の半ばにかけて、新型コロナウイルスの感染拡大が世界の金融市場と実体経済を大きく混乱させた(コロナショック)。3月半ばに米FRB(連邦準備理事会)が各国中央銀行にドル資金を供給したことが支えとなって世界の株価は反発し、その後4月半ば頃に米国を中心に世界経済は底を打った。

コロナショックを境に明確になったことは、経済のデジタル・トランスフォーメーション(DX)が、それまで以上のスピードで進み始めたことだ。つまり、コロナショックは世界経済の環境変化のスピードを加速させた。

特に、IT先端企業の存在が経済の回復に大きな力を発揮することが明確になった。感染が拡大する状況下、米アマゾンや中国のアリババといった大手ITプラットフォーマーは、ネットショッピングなどの需要を取り込んで業績拡大を実現した。また、世界各国で都市封鎖が行われ、感染を避けるために人々が自宅にこもり、ビジネスの場がオフィスからテレワークへと急速にシフトした。その結果、高機能サーバーや、パソコンやタブレットPC、動画視聴、5G通信機器、データ保存や分析を行う高性能の半導体、ビデオ会議システムなどIT先端企業の有無が各国の経済成長を左右することが明確になった。社会インフラが発展途上にあるアジア新興国では、急速に経済のデジタル化が進んでいる。

プラットフォーマーを中心とするIT先端企業の重要性は、株価の推移から確認できる。世界的な低金利環境が顕在化する中、米国ではGAFAMを筆頭に経済のデジタル化をけん引する企業の成長期待が大きく高まり、米国のナスダック総合指数は大きく上昇した。

有力ITプラットフォーマー不在のわが国経済

それとは対照的に、3月中旬から10月下旬まで、わが国の株価の戻りは鈍かった。その背景には、わが国の経済が人の移動に依存してきたことがある。

2012年12月から2018年10月までのわが国の景気回復局面において、経済の成長を支えた主な産業は、機械、自動車、観光(飲食、宿泊、鉄道や航空)などだ。いずれも、人の移動が欠かせない。例えば、自動車産業では、部品を国内外のサプライヤーから調達し、工場で完成品を生産し、販売する。自動車の販売は店舗がメインだ。そのため、中国で感染が拡大し国内外で人の移動が制限された結果、一時、わが国の自動車産業は需給の両面で大幅な落ち込みに直面した。百貨店業界でも、中国を中心とするインバウンド需要の蒸発と内需の落ち込みによって業況が悪化した。わが国に米中のような大手ITプラットフォーマーが見当たらないことは、動線が絞られる中で経済の安定と成長を目指すことを難しくする。

同じことがユーロ圏経済にも当てはまる。過去、ユーロ圏経済は米国、中国およびアジア新興国地域の景気回復に支えられて持ち直した。具体的には、海外の自動車や機械需要を取り込んでドイツ経済が持ち直し、それが南欧への観光需要などを高めた。2020年10月以降の感染再拡大によって移動制限が強化された結果、非製造業を中心にユーロ圏の景況感は急速に悪化し、景気の二番底懸念が高まった。感染再拡大がユーロ圏経済に与えた影響からも、有力なITプラットフォーマーが経済運営に大きな影響を与えることが確認できる。

緩慢な回復が予想されるわが国経済

GDPで見た場合に、わが国経済が直近のピーク水準を回復するには数年単位の時間を要するだろう。

今後の展開はいつ、どのような効果のあるワクチンが開発されるかに左右される。ワクチンが早いタイミングで世界全体に供給されれば、わが国経済には追風だ。ただ、現時点でワクチン開発には不透明な部分があり、先行きは楽観できない。

また、世界的なパンデミックの発生は、潜在成長率を低下させる。その上、コロナショックはデジタル化を加速化させ、人々の生き方を変えた。ワクチンが開発されたとしても、わが国の一部産業では需要が元の水準に戻らない可能性がある。例えば、テレワークの浸透によって、ビジネススーツの需要は元には戻らないかもしれない。接触への忌避感やオンラインでの就業や教育の利便性に気付き、鉄道を利用する人が減る可能性もある。

米中対立の先鋭化も軽視できない。人権問題に関して米民主党は共和党以上に対中強硬だ。国際協調の旗の下、米国が世界各国を巻き込んで新疆ウイグル自治区などでの人権問題に関係している中国企業との取引禁止に着手すれば、貿易取引が減少し世界経済は下押し圧力にさらされるだろう。

株価調整リスクも高まっている。2020年11月、米国での政権移行手続きの進行による先行きへの安心感の高まりと、FRBの追加金融緩和期待に支えられ、外国人投資家が日経平均先物の空売りポジション(持ち高)を解消し、わが国の株価は大きく上昇した。実体経済に比べ、株価は高すぎる。感染第3波によって国内経済の停滞懸念が高まる中で株価が調整すれば、わが国経済はかなり厳しい状況を迎える恐れがある。主要国の中でもわが国の景気回復は緩慢にならざるを得ないだろう。

2020年11月16日号 週刊「世界と日本」第2185号 より

サンマ高騰のからくりと流通

北海学園大学経済学部教授 濱田 武士 氏

《はまだ・たけし》

1969年生まれ。大阪府出身。北海道大学大学院修了、東京海洋大学准教授を経て、2016年より北海学園大学経済学部教授。著書に『魚と日本人 食と職の経済学』(岩波書店、水産ジャーナリストの会大賞、辻静雄食文化財団 第8回辻静雄食文化賞)、共著『漁業と国境』(みすず書房)等。

秋の味覚であるサンマが鮮魚売場の一角にならぶ季節が過ぎようとしている。しかし、サンマの品薄感が夏からずっと続いている。そのため、価格は今なお高騰している。例えば、あるスーパーでは10月を過ぎているのにサンマ1尾が250円であった。しかも決してそのサイズは大きくない。サイズが大きく、少し安いものもあるが、それは越年在庫物といって生鮮物ではなく解凍物である。それは昨年ものか、それより前のものかはわからないが、それでも1尾100円以上していた。

漁獲量が安定している年ならば、10月になると生鮮物でも3尾~5尾で100円というのも珍しくなかった。まだ漁期は残されているが、今年の漁獲量は過去最低の昨年を下回りそうなペースなのである。

サンマに限らず不漁というのは長い歴史で見れば、必ずあるイベントのようなものである。特に広く海を泳ぎ回る回遊魚の多くは、周期的に資源量そのものが増えたり、減ったりする傾向がある。そして豊漁と不漁の魚種がチェンジする。サンマに変わって増えるのはマイワシである。実際近年好漁が続いている。今年も好調だ。

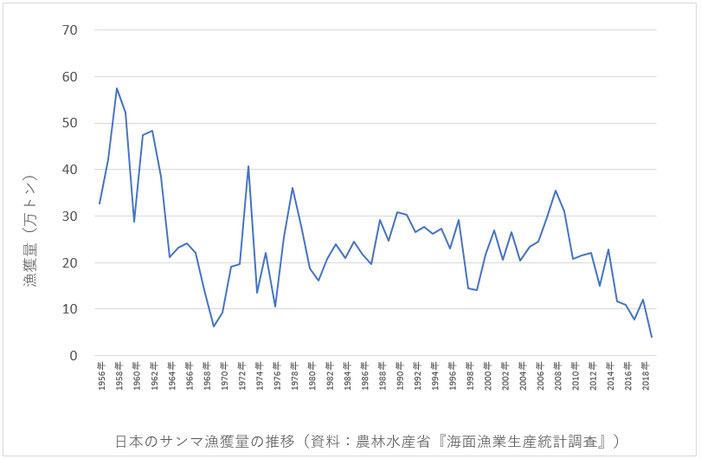

サンマについては、図に見られるように、1958年には57万トンという記録的な好漁だったが、1969年には6.3万トンまで落ち込み、またその4年後の1973年には40万トンに達した。その後も増減を繰り返してきた。しかし、昨年、今年と大不漁が連続していることで越年在庫も品薄となって価格が暴騰している。価格が暴騰するのは買う側にとっては歓迎できない。漁業者にとってはウエルカムなのだが、獲れなさすぎると出漁を控える漁業者が出てくる。もちろん稼ぎはなく、別の魚を獲るか、次の漁期を待つしかない。これまでの経験則からすれば、数年先には資源量が回復してくると思う。ただし、これまでと違い資源が増えても、漁獲量が増えないという懸念がある。

サンマの主漁場は、三陸沖、北海道沖あるいは千島列島(ロシア)沖にあたる北太平洋である。春から夏にかけて北太平洋公海域から千島列島沖を通過して北海道沖に、夏から冬にかけて三陸沖、常磐沖に漁場が移動する。

しかし、この10年ぐらい日本列島に漁場が近づかなくなっている。日本の200海里水域の外側で北東から回遊してきたサンマの群れが南下してしまう。北海道と三陸沖にサンマが嫌う大きな暖水塊が停滞しているからとされている。そのうえ、日本の200海里水域の外側には韓国漁船、台湾漁船に加えて中国漁船が集まっている。これらの漁船は規模が大きく、長期間さまよってサンマを漁獲している。

日本漁船は漁獲後凍結せず生鮮のままサンマを持ち帰るため漁場の滞在日数が数日になるが、外国漁船は漁獲後すぐに凍結するので漁場で獲り続けることができるのである。日本からすれば、北太平洋公海で外国漁船に先獲りされているという感覚に陥る。とはいえ資源量が落ち込んで漁獲量が伸びないのは外国漁船も同じである。彼らも不漁で喘いでいる。ただ大きな魚群を発見できれば一攫千金となるので外国漁船も簡単には諦められない。

日本のサンママーケットは、鮮魚流通が核である。漁獲後から水氷で鮮度保持して食卓まで届けるというものである。鮮魚流通の需給がサンマの価格を主導する。鮮魚の需要を満たす以上の供給があれば、冷凍に回り、漁期終了(11月末頃)から次の漁期までの需要を満たす越年在庫物や加工原料になる。漁獲量が十分にあれば輸出にも回る。輸出先はロシア、タイ、ベトナム、中国などであり、主に缶詰原料になる。ただし、東日本大震災後はロシアなどが禁輸措置を講じたため海外市場を失った。そのときに漁場に出没し始めたのが中国漁船であった。中国漁船はその後劇的に増えて漁場を占拠するようになった。サンマ消費は中国国内でもあるが、多くが缶詰となってロシアに向けられた。台湾も缶詰原料として中国やロシアに向けてサンマを輸出していたが、そのビジネスモデルが模倣されたとも言える。日本は、漁場も、市場も取られたような格好になったが、むしろ近年の不漁下では国産原料が不足していることから台湾などからの輸入にも頼らざるを得なくなっている。

国産魚の主力は鮮魚であり、日本漁船のみが鮮魚マーケットを支配できているが、その鮮魚の供給が全く足りず、冷凍解凍品が主になっている現状からすると、サンママーケットが冷凍解凍品で事足りるという状況になりかねない。しかも輸入物で。このままではサンマ流通の経路が細ってしまう。そうなると、今後漁獲が回復しても、流通経路が隘路(あいろ)になって流通量が増えないという事態も考えうる。実際、末端流通ではサンマが減った分、それ以外の魚で鮮魚売場を埋めようという努力が見受けられる。

残念ながら現況からするとサンマ漁船は減り、やがて寡占状態が強まることになる。寡占状態になれば価格が上向きになるのだが、そうなれば国産の供給量が不足し輸入に頼らざるを得なくなる。輸入先は今台湾が多いが、やがて中国も増える可能性がある。まるで漁業が縮小してきた縮図そのものである。

それで良いのだろうか。新たな政策の枠組みが求められる。

2020年10月19日号 週刊「世界と日本」第2183号 より

コロナ禍 製造業の景況

政策研究大学院大学 名誉教授 橋本 久義 氏

《はしもと・ひさよし》

昭和20年福井県生まれ。同44年東京大学工学部卒、通産省入省。同53年~56年、JETRO調査員として西独に駐在。その後通産省機械情報局鋳鍛造品課長、中小企業技術課長、立地指導課長などを歴任。平成6年埼玉大学教授、同9年政策研究大学院大学教授、同23年から現職。著書に『中小企業が滅びれば日本経済も滅びる』、『町工場こそ日本の宝』(共著)など多数。

日銀短観によれば、現在の景況は、リーマンショック後に次ぐ厳しさだという。今のような巣ごもり経済状況が続けば、数カ月後行き詰まる企業が続出するだろう。「病気は治りましたが、みんな飢死にしました」では本末転倒だろう。飲食・観光関係企業に関しては連日報道されているとおりで、ようやくGo To トラベルやGo To イート等の緩和措置が実行されて一息ついてはいるが、まだまだコロナ前の状況とはほど遠い。一方ものづくり産業は、飲食・観光に比べればはるかにマシだが、コロナ禍で大きな影響を受けているのは同じだ。ここで報道されることが少ない製造業の景況について概観したい。

中小企業の集積していることで有名な東京都大田区のY社長は「大田区の会社は試作の注文が多いので、不況の時に注文が増えたりもするのですが、今回は研究開発部門自体がリモート勤務等で新製品開発の動きが止まっていて、どうにもなりません」と嘆いていた。統計数値ではないが、直感的に言えば、6割操業程度に活動レベルが下がっている。精密バネK社長は「今は耐えるしかありません。仕事が少ない機会に雇用調整金を使って、従業員に新しい技能取得に頑張ってもらっています」と話す。

業種的に見ると、直接的に大きな影響を受けているのが、自動車産業だ。

1月の春節頃から海外、特にコロナ発生源となった中国工場の部品が届かず、生産が滞る事態になった。その後1カ月ほどの間で少しずつ回復してきたのだが、コロナ禍が世界に広がっていくに従って、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、メキシコ等々、中国以外からの部品供給もおかしくなり、一方で部品を購入してくれる側の自動車工場が操業自粛要請、あるいは部品欠品で操業停止する等で受注減に苦しんでいる。

「基本的にJIT(ジャストインタイム)でやっていますから、部品の欠品は生産に致命的です。しかし従業員を遊ばせておくわけにもいかないので、海外から供給を受けていた部品を、10数年ぶりに自社生産に切り替えました。長く海外に任せていたために、製作図面が見あたらず、中国に電話したが、誰も出勤していなくて・・・」とはT社長。

「受注は7割くらいです。銀行に脅かされ、組合とも協力して採算分岐点を下げる努力をして、8割操業なら利益が出る体制にしました。そこで勇んでメイン銀行に、社長報酬50%減等々経営改善策を列挙した経営計画書を持って融資のお願いに行きましたが、『社長報酬ゼロくらいの意気込みでなければ・・・』と突き返されました」と肩を落とすのは鋳物企業R社の会長だ。繰り返し言っておられたのが、「いつまでかが分かれば、対処策も作れるのだが」ということだ。

例外的に忙しいのが、半導体製造装置関連業界で、リモート勤務、WEB会議の浸透で、パソコン関連産業がブームだ。加えて米国トランプ大統領の「中国企業に米技術を使わせない」宣言もあって、中国からの需要が盛り上がり空前の忙しさだという。

またパソコン以外の巣ごもり関連商品、テレビ、ゲーム機等が時ならぬブームで、家具もよく売れているらしい。自宅に滞在する時間の長くなった旦那様が、今まで気づかなかった「不便」を改善しようと思うためだろう。

景気の先行きを不安視する向きが多いが、それほど悲観することはないだろう。まず第1は米国の景気だが、トランプ大統領流中国締め出しで国内生産は活性化し、コロナ禍の中でも活況が続く。

ところで余談だが、トランプ大統領は再選される。バイデン候補が選んだカマラ・ハリス副大統領候補はウルトラ左翼で、警察縮小論者。難民受入論者だ。アメリカ市民はBLM(ブラック・ライブズ・マター)に表立っては反対できないが、暴動・略奪の頻発には不満を抱いているし、難民出身者も、(表だっては言えないが)難民受入には反対だ。隠れトランプ支持者の反乱が必ず起こる。

一方中国は米国から閉め出され、香港・ウイグルで世界から非難され、コロナ禍で悩まされ、習近平は長老達に虐められ・・・で数え役万状態だが、14億人の市場を持ち、資源もある。技術力もある。米国の圧力を受けながらも、独自技術(と言っても米国技術を基礎にしたものだが・・・)を成功させるだろう。既に開発されているものを後追いするのは、それほど難しい技術ではない。工作機械業界に聞くと、引き合いは急増しているという。いずれにせよ、中国はゴムの胃袋・鉄の肺。満身創痍でも立ち上がる力がある。

しかし、早く追いつくためには何としても日本の設備が必要になる。

つまり、米中の需要が支えるので、日本の景気はリーマンの時のような長期低迷にはならない。

しかし米国は本気で中国を世界経済から閉め出そうとしている。トランプ大統領はもちろんだが、バイデン氏が仮に勝利しても、米国議会は反中国で固まっており、その流れは変わらないだろう。「HUAWEIをはじめ、いくつかの中国企業と取引している企業は米国市場から閉め出す」ということになると、日本企業も大変だ。現在中国に工場や提携先を持っている企業は何らかの対策が迫られるだろう。

しかしこれは大きな決断をするチャンスだろう。工作機械を手がけるS社はコロナ禍で中国部品が滞ってトラブルになったので、思い切って国内企業に変更したところ「やってみたら輸入品よりコストが下がりました」と喜んでいた。一時期中国生産にはかなりのメリットがあったが、賃金格差も縮まってきた。

日本も海外生産を考え直すチャンスだろう。トランプ大統領も言っている。「自分の国で作ろうじゃないか!」日本の人件費が多少高い点は否めないが、働く人々の誠実さ、勤勉さ、知識欲、愛社精神等々はそれを補って余りある。

更に日本には、働き盛りの年寄りが山ほどいる。彼らは働きたくてウズウズしている(私もその1人だが・・・)。そのエネルギーを活用している例が、静岡県磐田市にあるコーケン工業(油圧機器部品製造)だ。現会長村松久範さんが、社長の時代、工場の近隣に「元気なおじいちゃん、おばあちゃん大募集」という広告を入れたところ応募者殺到。現在300名ほどの従業員のうち、100名以上が60歳以上という。

いずれにせよ、現在の為替レート、エネルギーコストであれば、国内でも十分やっていけるはずだ。コロナショックを天啓として国内回帰を考えてみたらどうだろうか。

2020年9月21日号 週刊「世界と日本」第2181号 より

2020年後半:世界経済と日本

求められる構造改革の推進

法政大学大学院 政策創造研究科教授 真壁 昭夫 氏

《まかべ・あきお》

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社へ出向。帰国後、内閣府経済動向分析チームメンバー、みずほ総研主席研究員などを経て現職。著書は『ディープインパクト不況』、『資産運用 見るだけノート』など多数。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、足元の世界経済はかなり厳しい状況になっている。これまで世界経済を支えてきた米国をはじめ、中国、わが国、欧州各国で個人消費の落ち込みが鮮明だ。また、米中の対立が鮮明化していることも、世界経済にとってマイナス要因だ。各国が本格的な景気回復を実現することは容易ではない。

今後の展開を考えると、とりあえず世界経済のV字回復は期待できないだろう。世界的に新型コロナウイルスの2次的な感染拡大は深刻だ。また、米中対立の解決への道筋は全く見えない。当面、世界経済の回復ペースは緩慢にならざるを得ないだろう。

今後、高い成長が期待できる有力なIT先端企業が見当たらないわが国経済が、コロナショック以前の水準に回復するには数年単位の時間がかかる可能性がある。

先行きへの懸念が高まる中、わが国に求められることは独自のノウハウを高め、世界から必要とされる新しい技術を生み出すことだ。それを実現するため、政府が積極的な構造改革を進めることが重要だ。

世界的に深刻な個人消費の落ち込み

新型コロナウイルスの感染が拡大した結果、近年の世界経済を支えた米国を中心に、主要国の個人消費が大きく落ち込んだ。4~6月期、米国の実質GDP成長率は前期比年率で32.9%減だった。最も大きな要因は個人消費が減少したことだ。感染対策のために都市封鎖などによって人の動線が絞られ、人々が不要不急の消費を控えた影響は大きい。

各国政府は金融・財政政策を総動員して景気を下支えしているが、そうした対応には限界がある。

たとえば、米国では7月末で失業給付の特例措置(週370ドル(平均)に600ドルを上乗せ)が失効した。失効が近づくにつれ、米国の小売売上高の増勢は鈍化した。民主党と共和党の対立だけでなく、共和党内で給付規模をめぐって意見が対立した影響は軽視できない。経済再開に欠かせないワクチン開発に関しても、副作用の有無など不確実な点がある。

また、同期間、中国の実質GDP成長率は前年同期比3.2%増だった。共産党政権が金融・財政政策を強化して公共事業を積み増し、電気自動車(EV)の販売補助金を延長したことなどがプラス成長を支えた。ただし、それは持続可能とは言いづらい。2018年以降、公共事業の積み増しにも拘らず中国の成長率は鈍化した。中国経済は成長の限界を迎えつつある。その裏返しとして、中国の債務残高は増加し鉄鋼などを中心に過剰生産能力も蓄積されている。7月の中国の小売売上高が前年同月比1.1%減だったことは、先行き不安から消費者が節約志向を強めていることを示唆する。米中の2大経済大国の個人消費が低調に推移する可能性を踏まえると、世界経済の回復は一筋縄ではいかないだろう。

ここへ来て一段と先鋭化する米中の対立

それに加えて、世界経済は米中対立の激化にも直面している。今起きていることは、世界の政治、経済、安全保障のリーダーである米国と中国の覇権国争いだ。経済面にフォーカスすれば、米国の“自由資本主義体制”と共産党政権の指揮に基づく経済運営を重視する中国の“国家資本主義体制”の勢力争いがし烈化している。

米共和党の保守派は、オバマ前政権が中国との協力を重視したことがその台頭を招いたと批判してきた。保守派にとって、制裁関税の賦課をはじめトランプ大統領の対中強硬姿勢は重要だ。トランプ政権はIT先端分野での制裁強化だけでなく、中国の人権問題、南シナ海の領有権主張、新型コロナウイルス感染の事実隠蔽などを強く批判している。

特に、IT先端分野で米国は中国の通信機器大手ファーウェイへの半導体供給網を事実上遮断した。また米国政府は、同社をはじめIT先端企業5社やテンセントのウィーチャットなどのSNSアプリとの取引を禁止した。さらに、米国は台湾とのFTA交渉を目指すなど、より多くの国を自由資本主義陣営に取り込もうとしている。

その一方で、中国は補助金政策をはじめ国家資本主義体制を強化することで米国に対抗している。半導体製造能力を確立できていないという弱みを克服するために、中国政府は法人税の減免などを通して半導体受託製造企業の競争力強化に取り組んでいる。それが意味することは、各国にとって先端技術を確保する重要性が高まっていることだ。

経済成長の限界に加えて新型コロナウイルスが発生した結果、習近平国家主席の権力基盤は不安定化している。求心力を維持するために同氏は米国に譲歩できないだろう。

他方、大統領選挙に向けて、トランプ氏は対中政策で世論の支持を獲得したい。当面、米中の対立は先鋭化するだろう。

わが国にとって重要性高まる技術開発力

世界各国と比較した場合、わが国経済の回復にはより多くの時間がかかるだろう。コロナショックの発生によって、わが国がIT後進国であることがはっきりした。それは特別定額給付金の対応をめぐる自治体の混乱から確認できる。わが国には米中の大手ITプラットフォーマーに匹敵する成長産業も見当たらない。

わが国は、米中対立の先鋭化にも対応しなければならない。わが国は安全保障面では米国との関係を強固にし、中国の人権問題などに対して明確に反対の立場を示す必要がある。それは、中国の圧力に直面するアジア新興国や、域内の連携強化を目指すEU各国との関係強化に不可欠だ。アジアや欧州各国との連携強化は、わが国が多国間の経済連携を目指すために欠かせない。

そのために重要なことは、技術先進国としての地位の確立だ。現状、半導体の材料や製造装置、セラミックコンデンサ、画像処理センサーなどの分野でわが国の競争力は高い。そうした自国の強みを磨くことによって、わが国は米中から必要とされる最新の技術や素材を生み出さなければならない。それができれば、わが国は米国との安全保障を強化しつつ、民間レベルで世界最大の消費市場である中国経済へのアクセスを維持・強化できるだろう。

このように考えると、わが国は構造改革を推進し、民間の新しい取り組みを引き出す必要がある。わが国の金融政策は限界を迎え、財政出動の余地も限られている。先端分野の技術力向上に向けた構造改革の推進は、わが国経済の今後に無視できない影響を与えるだろう。

2020年6月8日号 週刊「世界と日本」第2174号 より

コロナ禍の課題を考える

「移動の時代」の問題が表出か

日本大学 危機管理学部教授 先崎 彰容 氏

《せんざき・あきなか》

1975年東京都生まれ。専門は近代日本思想史・日本倫理思想史。立教高等学校を経て、東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程修了後、フランス社会科学高等研究院に留学。著書に『未完の西郷隆盛』、『維新と敗戦』、『バッシング論』など。

令和の日本は、年号に込めた思いとは逆に、混乱から始まったと言ってよい。新型コロナウイルスという目に見えない敵が突如出現し、防衛体制も整わないまま戦闘状態に世界全体が突入した。戦い始めて3カ月、筆者の通勤ルートである東京・三軒茶屋も、夜8時にはひっそりとして、電気が落ちている店が多い。街から人影が消え、闇が復活している。

東日本大震災以来の静寂が東京を染めている。ただ、大震災が実際に建物や車を呑み込み、東北を泥水で覆いつくしたのに対し、今回は、表面上は何も壊れていない。

いるべきはずの人間がいない東京は「ゴーストタウン」さながらであり、不気味さすら感じさせる。戦後はじめて、私たちは「緊急事態」の只中にいる。

5月中旬、緊急事態宣言の解除も検討され始めた今、コロナウイルスが私たちに突きつけた課題を冷静に考えてみたい。つまり文明論的な観点から考察したいのである。

一説によれば、中国で発生したウイルスがヨーロッパに飛び火した背景には、中伊関係があるという。中国の「一帯一路構想」に参加するイタリアには多くの中華系労働者が出稼ぎに来ており、彼らが春節の時期に一斉に移動し帰国したことが、ウイルスを伝導する役目を果たしてしまったというわけである。

この例からも分かるように、今、世界はグローバル化の極北にある。

グローバル化とは国際化と訳すよりも、「移動の時代」と考える方が事態を正確にとらえている。

今回の騒動が起きる以前、筆者の興味を掻き立てた本に『権力の終焉』(日経BP社)があった。著者のモイセス・ナイムはベネズエラ開発相や世界銀行の理事を務めた人物であり、著作が一躍脚光を浴びたのは、フェイスブックのCEOマーク・ザッカーバーグが高く評価したことによる。

ナイムは現代社会の構造変化を、3つの革命、すなわちMore(豊かさ)革命、Mobility(移動)革命、Mentality(意識)革命にあるとする。日本やアメリカでは、格差社会や二極化という言葉がしばしば使われる。

それは中間層の解体を意味するのだろう。だが世界全体を見渡してみると、この30年は、これまで最貧困層にいた人びとが圧倒的に「食える」ようになった時代であった。まさに豊かさの革命が起きたのである。結果、人びとはさらなる豊かさを求めて、激しく移動するようになった。

ヒスパニック系のアメリカへの移民、あるいは中国国内での都市部への移住、さらには世界全体を激しく移動するビジネスマンを思い出すこともできるだろう。観光客が近年、激増した背景には世界全体で豊かになった大量の人びとの出現がある。

豊かさと移動の革命が、3つ目の意識革命を促す。急成長した新しい中間層は、移動して新しい情報に接することで、自分の人生に期待感を膨らませるようになる。自分たちよりもより多くの自由と快楽、富める者たちを目撃する。結果、本来、新たな豊かさに満足すべき彼らは、天井知らずの欲望に心をかき乱されることになった。

「もっと豊かに!」という意識が、数年前には考えられなかったはずの現状にすら、不平不満を生み出してしまうのだ。これをナイムは意識革命と呼んでいるわけである。

以上の3つの革命が、何を私たちにもたらしたのか。さらにそれは、新型コロナウイルスに苦しむ世界と、私たち日本人に何を示唆するのだろうか。それは次のようなことだ。

大量に不平不満を抱えた人びとの出現と、彼らの激しい移動は、権力の弱体化をもたらす。なぜなら政治や企業のトップの座にある者が、きわめて簡単に引きずり降ろされるリスクを背負ってしまったからである。

マスコミや世論の監視に権力は常にさらされている。小さな失策でも糾弾され、権力の座に長期的にいることは困難となる。しかし引きずり降ろしに加担した人たちは、自分で代案を出し権力を操るだけの力量を持ち合わせていない。こうして、小さな権力に分散し何も決断・決定できない状況を、ナイムは「無秩序化した世界」と名づけ、現代社会の特徴として暴き出したのである。

これは決して抽象的な議論ではない。実際、私たちの周囲でも、強大な権力をもつ新聞社が、たった1人で100万人以上のフォロアーをもつツイッター使用者に頭を垂れ、御意見番として登用したりしている。つまり情報発信の中心軸は解体し、複数の小さなツイッター発信者にその座を明け渡しているのだ。

こうした身近な出来事からも分かるように、2000年代の世界情勢は、グローバル化一辺倒であった。ヒト・モノ・カネが激しく移動し、豊かさを生み出し、人びとは不平不満をぶつけあっている。

権力は分散し、物事を前に推し進めるだけの決断力を衰弱させてきたのである。

さて、そこで今回の新型コロナウイルスをめぐる騒動を思い出してみよう。すると、ナイムの『権力の終焉』は、他ならぬわが日本国において最も妥当する時代診察に思えてくるのである。

日本では中国はもとより、欧米各国の完全な都市封鎖を行うことはせず、緊急事態宣言に伴う自治体の対応も、全ては要請、すなわちお願いに終始した。金銭的補償をめぐる議論を除けば、国家秩序の安定は国民一人ひとりの自助努力に委ねられているのであって、国家権力による強制は何ひとつ行われていない。

これは戦後、日本の民主主義が基本的に権力による私権の制限に極めて慎重だったことも遠因している。そこにナイムの指摘する権力の解体も加わり、現政権は強制をイメージさせる政策を打つことができないということだ。

もちろん、権力の暴走をチェックすることは大事なことである。しかし例えば、マイナンバー制度の普及を怠った結果、10万円のネット支給申請に四苦八苦している現状を思う時、私権の制限こそ逆に個人に自由を与える場合もあるのだということに思いを致すべきではないのか。

今回のコロナ禍は、戦後日本を覆う常識やイメージを問い直すきっかけになるはずだ。

文明論的な考察とは、このような意味だったのである。

2020年5月25日号 週刊「世界と日本」第2173号 より

危機下の首相

求められる指導力

何を政治的遺産に

評論家 ノンフィクション作家 塩田 潮 氏

《しおた・うしお》

1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『田中角栄失脚』、『安倍晋三の憲法戦争』、『日本国憲法をつくった男』、『密談の戦後史』、『東京は燃えたか』、『内閣総理大臣の沖縄問題』など著書多数。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府は4月7日、連休末の5月6日を期限に、東京など7都府県を対象にして緊急事態宣言を発し、4月16日に対象地域を全国に広げたが、期限切れを前に、5月4日、31日までの延長を決定した。

報道によれば、安倍晋三首相は緊急事態宣言の全国拡大から10日が過ぎた4月26日の衆議院静岡4区補欠選挙の後、危機対策について、「こうなれば、とことんやるしかない」と漏らしたという。

一方、憲法記念日の5月3日、自民党総裁として保守派団体のオンライン会合にメッセージを送り、「緊急事態を憲法にどう位置づけるか、極めて重く大切な課題」と訴えた。

3期目の総裁任期は来年9月までだ。残り1年半余という時期にコロナ危機に遭遇したが、持論の改憲への意欲を隠さず、憲法と緊急事態の関係を説いた。

危機襲来前の今年の年初、首相が描いていたシナリオは、できれば在任中の改憲挑戦、無理なら独自の政治的遺産(レガシー)を築いて勇退という選択肢だったと思われる。

改憲へのこだわりは強いが、現実には3期目での実現は不可能な情勢で、挑戦するなら4選を考慮するしかない。衆議院議員の任期満了は来年10月で、次期衆院選勝利が総裁4選の必須条件となる。

だが、首相は昨年の12月27日収録のテレビ番組で、4選について自ら「本当に考えていない」と明言した。真意かどうか、疑う声もあったが、発言どおりなら、改憲以外の別のレガシーの目標を設定し、達成の度合いを見届けて、3期目の任期切れか、あるいは任期中の退陣も想定していると見られた。

その場合、改憲以外にレガシーとなる目標として、一つは夏期東京五輪の成功、もう一つは「全世代型の社会保障への転換」をうたう社会保障改革が視野にあったはずだ。

ところが、計画は大きく狂った。年初は、4月の習近平・中国国家主席の来日をこなして「米中橋渡し」の役割を果たし、東京五輪とその効果で経済上昇を演出した後、社会保障改革を仕上げて、その勢いで今年後半か来年2月頃までに衆院選を、という筋書きだったに違いない。

なのに、3月5日に習来日の見送り、24日に1年程度の五輪延期が決まる。政権運営構想の白紙撤回、練り直しを余儀なくされた。

コロナ発生国の中国トップの来日は宙に浮いた形となった。1年延期の東京五輪も、各国で感染が収束しなければ首相在任中の開催が吹っ飛ぶ。社会保障改革は重要課題だが、コロナでわきに追いやられそうな空気だ。史上最長首相だが、「振り向けば政治的遺産ゼロ」という結果に終わる心配も出てきた。

安倍首相は冒頭で触れたように、「とことんやる」と口にしたが、地球規模の感染蔓延と経済大失速という歴史的危機に直面した以上、政治指導者として覚悟を決めるしかない。

国家的危機に直面した政権担当者は、自身の政権欲やレガシー作りなど政治的野心はいっさい放棄し、国民と国家を救うために全エネルギーを注ぎ込むと決意する。それが「危機の首相」の条件である。あえてレガシーを意識するなら、唯一のテーマは「コロナ危機克服」だろう。

首相は五輪延期確定のとき、「人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証しとして、完全な形で東京五輪を」と語った。実現の要件は、第1に感染の世界的収束、第2に日本を含む世界の経済のV字回復、第3に国際的な再発防止体制と世界の新秩序の構築である。延期後の五輪開催国の首相として、この3点の実現のために国際的な指導力を発揮しなければならない。

コロナ危機は、一方で日本の政治・行政の構造と体制、組織やリーダーの態勢と姿勢などにどんな問題点や病弊が隠されていたか、思いがけずその裸の姿を映し出した。危機襲来後の約4カ月、未体験による制度の不備、対応の遅れ、後手の対策などが目立ったが、それだけでない。

コロナ危機を通して、首相官邸主導体制の功罪、政治リーダーの資質と力量の欠如、旧態依然たる縦割り行政の弊害、国と地方の関係の見直しと地方分権による地域間競争の必要性、ITなどの先端技術の活用、国際的な連携といった点が大きな課題、と多くの国民が認識した。危機から得た教訓を生かす取り組みが急務だろう。

危機襲来前には予想もしなかった展開となり、安倍首相は今後の政権運営をどう展望しているのか。

4月5日、インタビューで菅義偉官房長官に尋ねると、「総理は自ら4選という気はないと思う。ただ専権事項の衆議院解散は別です」と述べ、「来夏の五輪後の総選挙の可能性は」という問いに、「いや、そこまでにはコロナは終結させられると思う」と答えた。

コロナ収束、年内か来年の年初までの衆院選、計画どおりの五輪開催、4選なしの来年9月退陣というスケジュールを前提に、「コロナ危機克服」をレガシーにして花道へというのが安倍シナリオなのか。だとしても、不安材料は多い。真っ先に懸念されるのは、政権の主導体制のほころびと脆弱さである。

4月16日に打ち出した緊急経済対策の国民への給付金問題では、自民党の二階俊博幹事長、公明党の山口那津男代表の突き上げで、決定直前での所得減少世帯向け30万円給付案の撤回、全国民一律1人10万円給付案への変更という迷走劇が露見した。非常事態では政権一体と挙党態勢は必須要件なのに、政府と与党の足並みがそろわず、政権末期症状ではと批判を浴びた。

他方、内閣の現状を危惧する声もある。現在の陣容は昨年9月の改造人事で起用された「滞貨一掃大臣」が顔を並べる弱体内閣のままだ。次の改造は9月頃の予定だが、「お友達優先」を排し、与党の総力を結集した適材適所の挙党人事の前倒し実施を考慮すべきではないか。

その上で、過去4カ月の教訓を生かして、上記の3点で成果を形にしなければ、「人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証し」は手にすることができない。

「長期1強政権」とはいえ、このまま惰性と弥縫(びほう)策の対応が続けば、コロナ危機収束の前に、安倍政権終息のカウントダウンが始まるかもしれない。

2020年4月20日号 週刊「世界と日本」第2171号 より

新型肺炎感染拡大

今後の日本経済の展開は

法政大学大学院 政策創造研究科教授 真壁 昭夫 氏

《まかべ・あきお》

1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社へ出向。帰国後、内閣府経済動向分析チームメンバー、みずほ総研主席研究員などを経て現職。著書は『ディープインパクト不況』、『資産運用 見るだけノート』など多数。

新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大によって、世界各国の経済活動が大きく混乱している。重要なポイントは、肺炎の感染がどのように収束するか予測をつけにくいことだ。特に、来年7月に東京オリンピックを控えるわが国経済にとって、感染の影響がどのように落ち着き、WHOなどがその状況をどう評価するかは重大だ。

また、世界全体で需要と供給の両方が停滞し始めていることや中国・米国の経済状況は、わが国にとって軽視できないリスクだ。

そうした世界経済の不確定要素に新型肺炎という新たな懸念材料が加わり、わが国経済の先行き不透明感は一段と高まったと考えられる。

海外要因に依存する日本経済

近年の日本経済は海外の要因に支えられて緩やかに持ち直してきた。その1つが、グローバル化だ。わが国では少子化、高齢化に加え、人口の減少が3つ同時に進んでいる。企業が成長を目指すために、相対的な成長期待の高い新興国などに進出することは避けて通れない。

また、わが国はアジア、EU各国などと経済連携協定(EPA)を締結し、グローバル化への対応を強化した。それは、わが国が海外の需要を取り込むために重要な取り組みだった。

それに加え、為替相場において円がドルなどに対して減価(円安が進行)してきたことも重要だ。2011年10月末、ドル/円の為替レートは75円32銭まで下落した(ドル安・円高)。

その後、為替市場では米国経済の緩やかな回復期待から円で資金を調達して金利水準が相対的に高い米ドルを買う「円キャリートレード」が増えた。米国の景気が緩やかに回復するにつれ、円安が進行した。

2013年4月には日本銀行が「異次元の金融緩和」を発動し、ドル高・円安の流れが勢いづいた。15年6月には、一時125円台までドル高・円安が進んだ。円安は企業業績をかさ上げし、株価は上昇した。資産効果が高まるとともに景況感は上向き、賃上げも行われた。

また、わが国にとって海外からの観光客が増加したことも大きい。安倍政権は、観光の振興を成長戦略の1つに定め、2020年に4000万人、2030年に6000万人の訪日外国人旅行者の実現を目指した。そのために、政府はLCC(格安航空会社)の就航便数を増やすなどの施策でインバウンド需要を喚起した。それは、わが国の地方振興などに大きな影響を与えた。

このように、わが国の経済はグローバル化が進む中で海外の需要を取り込み、緩やかに持ち直してきた。

新型肺炎とグローバル化の「逆回転」

新型肺炎の発生によって、世界経済を支えてきたグローバル化が「逆回転」し始めたように見える。中国、湖北省武漢市を中心に新型肺炎の感染が世界各国に拡大し、各国が海外からの渡航制限などを実施した。世界全体で生産が停滞し始めると同時に、国境をまたいだ「動線」も崩れ、需要が落ち込み始めている。

1980年代以降、旧社会主義国家では市場経済の導入が徐々に進んだ。その後、冷戦の終結を挟んで世界各国の相互依存度が強まった。具体的には、先進国企業が需要の開拓や安価な労働コストを目指して、中国をはじめとする新興国に直接投資を行った。中国は改革開放を進めて世界の工場としての基盤を整備し、外資を受け入れて技術を吸収した。

それによって先進国企業は製造などにかかるコストを抑え、より効率的な収益獲得が可能となった。この体制を強化するために各国の企業は中国を中心とするサプライチェーンの整備に注力した。それが、米国をはじめとする主要国の個人消費などの拡大を支えた。同時に、中国経済の成長は加速し、新興国のインフラ整備なども進んだ。

グローバル化の進展とともにヒト・モノ・カネが国境をまたいでより活発に移動し、人の動線が整備されることで需要と供給のマッチングがサポートされてきた。世界経済全体の底上げが進むとともに各国の相互依存度も高まった。

一転して、新型肺炎は、グローバル化が支えた需要の創出と、供給体制を下押ししている。供給面では、世界の工場としての地位を確立してきた中国で新型肺炎が発生し、世界のサプライチェーンが寸断された。その上、防疫のために世界的に人の移動が制限され、消費活動にも支障が出始めた。

先行き不透明感が高まる日本経済

このように新型肺炎は、需要と供給という世界経済の実体面に多くの負の影響をもたらしている。先行き懸念から世界的に株価が不安定に推移し「負の資産効果」が景況感を悪化させる可能性も高まっている。

海外の需要を取り込んできたわが国にとって、新型肺炎は経済の下方リスクを高める要因だ。

今後の展開を考えた際に重要なのは、新型肺炎の収束にどの程度の時間がかかるかだ。ウイルスの感染力がどう変化するかは専門家の間でも複数の見解がある。早期に感染が収束する可能性はある。その場合、世界経済はそれなりの落ち着きを取り戻すだろう。

ただ、回復のペースはこれまで以上に緩慢となるだろう。その要因として、中国経済の減速は鮮明化している。世界経済を支えてきた米国経済に関しても、2018年4~6月期を境に景気は減速している。産油国がシェアの獲得を重視し原油価格が下落し始めたことは、米国の景気後退リスクを高めている。

もし、新型肺炎の影響が長引けば、世界経済には一段の下押し圧力がかかると想定される。感染を防ぐために、世界各国はどうにかして自国を守らなければならない。

グローバル化とともに整備されてきたサプライチェーンの寸断は深刻化し、需要の後退も鮮明となる恐れがある。

金融市場への影響も軽視できない。3月中旬の時点で考えると、リーマンショック時と異なり、世界の金融決済システムには大きな混乱は生じていないとみられる。ただ、需要と供給の停滞から企業の業績および財務内容が悪化し始めると、デフォルトリスクが上昇し、国によっては金融システムに無視できない影響が及ぶ可能性がある。

さらに、新型肺炎の影響が長引けば、東京オリンピックの開催にも影響があるだろう。

新型肺炎は、わが国の景気に無視できない影響を与える要因と考えられる。

2020年1月6日号 週刊「世界と日本」第2164号 より

安倍政権 今年の展望

真贋が問われる正念場の年

評論家 ノンフィクション作家 塩田 潮 氏

《しおた・うしお》

1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『田中角栄失脚』、『安倍晋三の憲法戦争』、『日本国憲法をつくった男』、『密談の戦後史』、『東京は燃えたか』、『内閣総理大臣の沖縄問題』など著書多数。

通算在職日数で史上1位に躍り出た安倍晋三首相は2020年、2度目の政権でついに8年目を迎える。

衆参選挙6連勝という実績が長期政権の最大の要因だが、20年は首相が解散権を行使しなければ、本来は衆参選挙も統一地方選も自民党総裁選もない「無選挙の年」だ。自民党総裁3期目の任期満了を残り1年9カ月で迎える20年、何を目標に、どんな姿勢と方針で政権運営に臨むのか。

安倍首相は1993年7月の衆院選で初当選した。国会議員歴は26年余だが、内外の歴史を振り返ると、国会入りの4年前の89年から現在までの30年間は、世界史に特筆される激変の時代だった。

89年12月3日、米大統領とソ連共産党書記長の両首脳が会談し、「東西冷戦の終結」を表明した。日本では29日、日経平均株価が史上最高値の3万8915円を記録し、バブル経済が頂点に達した。

世界政治は「ポスト冷戦」の新時代に突入した。他方、日本はバブル後の長期経済低迷で「失われた20年」となる。長期一党支配を誇った自民党は、この30年で計2回、野党転落を体験した。

激動と混迷の30年のうち、安倍首相は実に4分の1以上、1人で政権を担ってきたが、「ポスト冷戦」の国際政治をリードする外交、「ポスト・バブル」の低迷経済の打破や、人口減社会での国力衰退阻止といった重要テーマで、長期政権保持者にふさわしい結果を出してきたといえるかどうか。

20年は、大激動時代を担った政治指導者として、歴史的役割を果たしたかどうか、真贋が明らかになる正念場の年だ。

長期政権を築いた過去の首相の多くは、歴史に名前を刻む政治的遺産(レガシー)を残している。最長政権だが、安倍首相の足跡を見ると、歴史的実績と呼べるほどの大きな仕事は見当たらない。

アベノミクスによる株価上昇、失業率低下などの実績は否定しないが、7年超の「異次元の金融緩和」にもかかわらず、2%の物価上昇目標は未達成である。「地球儀を俯瞰する安倍外交」、集団的自衛権の行使容認なども手懸けたが、当面の外交対応の域を出ているとはいえず、「歴史的実績」には程遠い。

内心、レガシーづくりに懸命のはずの安倍首相は、挑戦目標として宿願の憲法改正実現を今も意識しているのは疑いない。19年7月の参院選で、改憲勢力の参議院での議席数が改憲案発議要件割れとなったが、12月9日の臨時国会閉会後の記者会見でも、「必ずや私の手で成し遂げたい」と明言した。

他方、改憲以外には安倍首相からレガシーに値する目標の提示はない。繰り返し「政権の使命は『新たな国づくり』」と口にしているが、具体的な将来像やデザインは明らかではない。「新たな国」も、9日の記者会見によれば、「新たな国づくりを進め、その先に改憲がある」という位置づけで、改憲によって「新しい日本」を、というシナリオを描いているのは間違いない。

であれば、選択肢は以下の3つの道が考えられる。第1は3期目の総裁任期満了をゴールと見定め、任期内の改憲実現に全力投球する。第2は4期目での改憲も視野に入れ、自民党則の再改定と総裁4選を目指す。第3は国会と民意の動向から見て、在任中の改憲実現は困難、と自ら判断し、任期満了前の退陣を決意する。

冒頭で、「無選挙の年」と述べたが、衆議院議員の任期満了は21年10月で、任期の半分以上が経過した20年はいつ解散が行われても不思議はない「総選挙ゾーン」の時期に当たっている。むしろ20年は「衆院選の年」という見方が圧倒的だ。

次期衆院選は、安倍首相が上記の3つの道のどれを選択するかによって大きく変わる。

第1の道を選べば、首相は解散・総選挙を改憲実現の最大の武器として使う戦術を考えるに違いない。

20年の通常国会か臨時国会で改憲案の発議を行い、20年後半か21年初めの国民投票を想定した上で、衆参で発議要件を確保するために、野党改憲派の抱き込みに解散権を活用する。あるいは改憲案の成立を図るために、国民投票と次期衆院選の同日選を仕掛ける。

安倍首相が第2の道を考慮するなら、4選には次期衆院選圧勝が必須条件となるので、野党の選挙共闘態勢が固まる前の早期抜き打ち解散を目指すのではないか。最速で20年1~2月の総選挙も考えられる。

第3の道だと、次期衆院選の前に首相退陣となる確率が高い。20年8月の東京五輪閉幕直後か、佐藤栄作元首相の7年8カ月の連続在任記録を塗り替える8月24日以後の辞意表明を予想する向きもある。そうなれば、次期衆院選は後継首相の判断次第となりそうだ。

安倍首相はしばしば「悪夢の民主党政権」と口にする。民主党政権を倒して首相に返り咲いたときの自身の政治的役割について、政権交代実現用の「緊急首相」だった、という自覚があるようだ。その後、ずっと政権を担い続けているが、辛口に評すると、「緊急首相がそのまま7年」という印象が消えない。

「1強」という磐石の政治的基盤と、「首相官邸主導体制」という強力な武器を長期間、手にしながら、それを「新たな国づくり」に活用する積極的姿勢が見えないため、本気度を疑う国民は多い。

極言すれば、最長政権は、野党の弱体化による「政権交代可能な政党政治」の消滅と、与党内の代替可能な後継候補の欠如という政治状況がもたらした幸運が大きく影響している。ほかに有力な選択肢がない国民の消極的支持が最長政権を生み出した面がある。

競争原理が機能しない名ばかりの政党政治は、長く「1強多弱」に甘んじる罪深い野党と、活力消滅の自民党の両方に原因がある。権力の空白に乗じて長期政権を築いた安倍首相も、改憲不能が明確になり、挑戦目標の不在を国民に見抜かれると、一気に失速する危険性もある。

「桜を見る会」の疑惑追及をかわして逃げ延びたとしても、そろそろ散り際では、と国民が見限れば、花の命は長くはない。勝負時は意外に早く、山場は20年1~2月にも訪れる可能性がある。

2019年12月2日号 週刊「世界と日本」第2162号 より

人口減少下での日本経済は?

元国税庁長官 ベトナム簿記普及推進協議会理事長 大武 健一郎 氏

未来が不透明な時代にあって、確実に予測できるのは統計による人口予測だ。

「令和」の時代は、人口予測から見ると有史以来初めて人口減少の時代に入る。その時の日本経済は、どうなるのだろうか。

その問題に入る前に、戦後の日本の人口動態と日本経済を振り返ってみよう。

太平洋戦争後のベビーブームと言われた出生数が毎年250万人にも達した時代が終わった昭和25(1950)年の日本の人口は8300万人であった。昭和から平成になった1989年には1億2300万人となり、この39年間だけで4000万人も増えた。毎年100万人も増加したのだ。

この間の1人当たり国民所得は64倍に急増した。そもそも国内総生産(GDP)は「人口×1人当たりGDP」で決まるのだから、この間の日本は人口も1人当たりGDPも急増した「奇跡の高度成長」の時代であった。

しかし、昭和50(1975)年には女性が一生に産む子供の数(特殊出生率)が子供を産んだ両親と同数の子供が生まれる目途の2を戦後初めて下回り、1.98となった。そして出生率は傾向的に下がり続けた。その結果、令和の時代が始まった2019年は1億2600万人となり、平成が始まった年に比べて300万人増加した程度で、平成の時代は人口はほぼ横バイの時代だった。ただし、年齢構成は若い人が減り、高齢者が増加するという高齢化が顕著に進行した。

昭和から今日まで日本人の平均寿命は男女とも60歳台から80歳台へ約20年も伸びた。したがって、平成の時代は大きく減少した出生数を補う形で高齢者数が急増したのだ。働き盛りの人口が減ったため、平成の時代の1人当たり国民所得は1.2倍になっただけで、停滞と言える時代であった。

では、令和の時代はどうなるだろうか。

先の平成天皇が退位された85歳と同じ年に今上天皇がなられる令和27(2045)年には、日本の人口は1億600万人と予測されているので、この間に2000万人も減少することになる。そのため、人口減少分だけでも日本のGDPは減少する。

しかも政府が予測している2045年には働き盛りの20歳から64歳の人口が5300万人になるので、総人口が1億600万人の内、働き盛りの人口は総人口の半分になり、1人の働き盛りの方が1人の扶養される方々を支える状況になる。

したがって、1人当たりGDPは余程の生産性向上がない限り増加することは難しいと思われる。令和の時代は何よりも日本人の生産性を向上させることが必要となる。

そのため、まず人材教育に取り組むことが重要だ。政府予算は現在、人口動態にあわせて高齢者向け社会保障にばかり配分されているが、これからは若い人々の人材育成に配分を移していかねばならない。そして人口知能(AI)等を積極的に活用していくことも求められる。

しかし、AIは人間の頭脳の約1万倍もの電力を必要とする。例えば、羽生永世王将の頭脳は20ワットだが、将棋のAIは20万ワットの電力を必要とする。AI化を進めるには多量の電力を必要とするのだが、日本は地震大国であるため、原発の活用には制約があるし、原油も輸入するしかないので、日本は自然エネルギーの積極的活用しかないのだが、それにも今の技術力では制約がある。したがって、AI化の促進も決して容易なことではない。

そこで、海外のプロフェッショナル人材を活用することが重要になってくる。しかし、今回の入国管理法の改正に見られるように、日本人の成り手が少ない「3K」と言われるような職場にだけ外国人労働者の就労ビザを認めるという状況だ。本来は今こそラグビーワールドカップの選手のように、あらゆる職種で高度プロフェッショナル人材を受け入れることこそ必要だと思われる。

しかし、今は各国とも高度プロフェッショナル人材の取り合いをしている状況下で、むしろ日本人の高度プロフェッショナル人材が海外流失していくことが懸念される。

人事院では上級公務員になる方々に初任者研修を毎年実施し、その際その方々に「大学の同期生で、優秀な方々はどこに採用されたか」というアンケートを行っている。これに対し、本年初めて「外資系コンサルタント会社に採用された」という回答がトップになった。すでに優秀な日本人の海外流失が始まっているともいえる状況になっているようだ。

しかも、日本人の人口減は政府予測よりもっと早く進んでいくことも考えられる。人間の脳は発達しすぎ、脳が大きくなると母体を傷つける恐れがあるため、未熟児の状態で生まれる。したがって、「七歳までは神の内」と言われるように7歳までは未熟児の状態で死亡する恐れも大きい。結果、家族の介護が必要になる。

人間は社会的動物であり、京都大学の山極総長の言われるように社会的な保育が求められる。

しかし、今や日本では小家族化が進み、子供は夫婦2人で育てねばならない。昔のように5人も子供を産み育てることは難しい。しかも、前述のように人間の寿命が延びて出産期は動物としての出産適齢期よりずっと遅くなるため、母体の卵子の数が少なくなる等出産できない夫婦も増え、ますます出生率は減少して政府予測の水準にさえ届かない事態もありうる。最近の20年間の特殊出生率は1.5さえ上回ったことはない。

したがって、日本は政策を大きく転換して、高度プロフェッショナル人材の海外流出をくい止め、海外の高度プロフェッショナル人材を日本に呼び込み、日本の経済成長に貢献してもらえるように処遇改善に努める必要がある。会社経営に当たっては、売上高に占める利益率の向上や保有資産当たりの利益率の向上に努めて、高度プロフェッショナル人材を採用できるように労働分配を増加させる必要がある。

もし、優秀な人材を日本で採用できなくなると日本企業も優秀な人材を得られる国へと移転していくことになる。すでに韓国等ではそうした事態が起こっているように思う。

令和の時代は「ヒト、モノ、カネ」の内、最も重要なものは「ヒト」である。「ヒト」を育て重視する政策に日本が転換できれば、1人当たりGDPが上昇し、人口減少下でも日本経済に明るさが見えてくると思われる。